Pour en savoir plus sur ce blog et sa créatric: CV, contact, partenariats ...

Présentation de "La Vénus à la fourrure" de Roman Polanski (compétition officielle Cannes 2013) et critiques de "Tess", "The Ghost-Writer", "Carnage"

En 2002, Roman Poalnski bouleversait la Croisette (et moi la première, quel souvenir que cette projection poignante dans le Grand Théâtre Lumière!) avec « Le Pianiste » qui remportait alors la palme d’or. Cette « Vénus à la fourrure », en compétition de cette 66ème édition, est sans aucun doute un des films de cette édition 2013 que j’attends le plus. Roman Polanski est un habitué de Cannes, comme vous le verrez ci-dessous, présent notamment l’an passé pour la version restaurée de « Tess » (dont je vous propose ma critique plus bas ainsi que celles de « The Gost-writer » et « Carnage »).

Synopsis de « La Vénus à la fourrure » : Seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner des comédiennes pour la pièce qu’il s’apprête à mettre en scène, Thomas se lamente au téléphone sur la piètre performance des candidates. Pas une n’a l’envergure requise pour tenir le rôle principal et il se prépare à partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon d’énergie aussi débridée que délurée. Vanda incarne tout ce que Thomas déteste. Elle est vulgaire, écervelée, et ne reculerait devant rien pour obtenir le rôle. Mais un peu contraint et forcé, Thomas la laisse tenter sa chance et c’est avec stupéfaction qu’il voit Vanda se métamorphoser. Non seulement elle s’est procuré des accessoires et des costumes, mais elle comprend parfaitement le personnage (dont elle porte par ailleurs le prénom) et connaît toutes les répliques par cœur. Alors que l’« audition » se prolonge et redouble d’intensité, l’attraction de Thomas se mue en obsession…

Durée : 1H30, avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner…

Roman Polanski sera également à Cannes pour la projection dans le cadre de Cannes Classics d’un documentaire inédit « Week-end of a Champion », consacré à son ami coureur de Formule 1 écossais Jackie Stewart, filmé lors du Grand Prix de Monaco en 1971.

Films présentés à Cannes par Roman Polanski

- 2013 – LA VÉNUS À LA FOURRURE- En Compétition Réalisation

- 2013 – SEDUCED AND ABANDONED (SEDUITS ET ABANDONNES)- Séances spéciales Interprète

- 2013 – WEEKEND OF A CHAMPION- Séances spéciales Interprète

- 2012 – TESS- Cannes Classics Réalisation

- 2012 – ROMAN POLANSKI : A FILM MEMOIR- Séances spéciales Interprète

- 2007 – CHACUN SON CINÉMA- Hors Compétition Réalisation

- 2002 – THE PIANIST- En Compétition Réalisation

- 1994 – UNA PURA FORMALITA (UNE PURE FORMALITÉ)- En Compétition Interprète

- 1986 – PIRATES- Hors Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues

- 1976 – LE LOCATAIRE- En Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues, Interprète

- 1972 – MACBETH- Hors Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues

Le Palmarès

- 2002 – Palme d’Or – THE PIANIST – Long métrage

Membre du Jury

- 1991 – Sélection officielle – Président

- 1968 – Sélection officielle – Membre

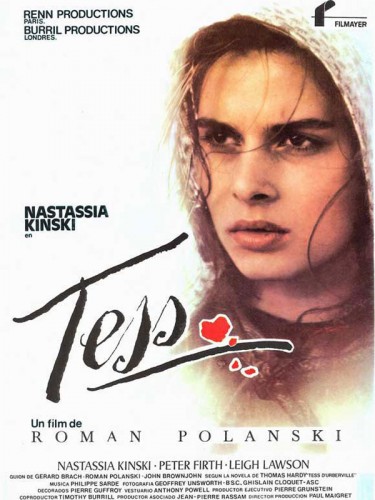

CRITIQUE DE « TESS » DE ROMAN POLANSKI

Chaque année, les projections cannoises de classiques du cinéma dans le cadre de Cannes Classics sont l’occasion de revoir de grands films, voire des chefs d’œuvre, mais aussi l’occasion de grands moments d’émotion, l’histoire du cinéma côtoyant le présent du Festival de Cannes, et cinéma et réalité se rejoignant et se confondant même parfois dans ce tourbillon d’émotions. Ce fut ainsi le cas avec la projection en version restaurée du « Guépard », il y a deux ans.

Depuis 2004, le Festival de Cannes présente ainsi des films anciens et des chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma dans des copies restaurées. La plupart des films sélectionnés sont projetés dans le Palais des Festivals, salle Buñuel ou salle du Soixantième, en présence de ceux qui ont restauré ces films et, parfois, de ceux qui les ont réalisés.

Cette année 2012, Pathé présentait ainsi « Tess », le film de Roman Polanski sorti en 1979 ( durée de 171 minutes), dans une restauration qu’il a lui-même supervisée, il s’est dit « épaté » par le travail des laboratoires. Cette projection s'est déroulée en présence de Roman Polanski et de Nastassja Kinski. Une restauration Pathé, exécutée par Éclair Group pour la partie image et Le Diapason pour la partie sonore.

Photographie Bernard Prim – Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

©1979 PATHE PRODUCTION – TIMOTHY BURRILL PRODUCTIONS LIMITED

Dans l’Angleterre du XIXème siècle, un paysan du Dorset, John Durbeyfield (John Collin) apprend par le vaniteux pasteur Tringham qu’il est le dernier descendant d’une grande famille d’aristocrates. Songeant au profit qu’il pourrait tirer de cette noblesse perdue, Durbeyfield envoie sa fille aînée, Tess (Nastassja Kinski), se réclamer de cette parenté chez la riche famille d’Urberville. C’est le jeune et arrogant Alec d’Urberville (Leigh Lawson) qui la reçoit. Immédiatement charmée par « sa délicieuse cousine » et par sa beauté, il propose de l’employer, s’obstinant ensuite à la séduire. Il finit par abuser d’elle. Enceinte, elle retourne chez ses parents. L’enfant meurt peu de temps après sa naissance. Pour fuir son destin et sa réputation, Tess s’enfuit de son village. Elle trouve un emploi dans une ferme où personne ne connaît son histoire. C’est là qu’elle rencontre le fils du pasteur : Angel Clare (Peter Firth). Il tombe éperdument amoureux d’elle mais le destin va continuer à s’acharner et le bonheur pour Tess à jamais être impossible.

Photographie Bernard Prim – Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

©1979 PATHE PRODUCTION – TIMOTHY BURRILL PRODUCTIONS LIMITED

Roman Polanski étant, à l’époque du tournage, accusé de viol sur mineur aux États-Unis et étant alors menacé d’extradition depuis l’Angleterre, bien que le film se déroule en Angleterre, il a été tourné en France : en Normandie, (Cap de la Hague, près de Cherbourg), mais aussi en Bretagne, à Locronan (Finistère), au Leslay (Côtes-d’Armor), au Château de Beaumanoir, et enfin à Condette , dans le Pas-de-Calais). Quant au site mégalithique de Stonehenge, il été reconstitué dans une campagne en Seine-et-Marne.

Le film est dédié à Sharon Tate. La mention « To Sharon » figure ainsi au début du film. Celle-ci, avant d’être assassinée en 1969 par Charles Manson avec l’enfant qu’elle portait, avait ainsi laissé sur son chevet un exemplaire du roman de Thomas Hardy « Tess d’Urberville», dont le film est l’adaptation, avec un mot disant qu’il ferait un bon film.

« Tess d’Urberville » dont le sous-titre est « Une femme pure, fidèlement présentée par Thomas Hardy » est un roman publié par épisodes à partir de 1891, dans divers journaux et revues. Son adaptation était donc un véritable défi d’autant que jusqu’alors Roman Polanski n’avait pas encore signé de film d’amour.

Deux adaptations cinématographiques, toutes deux intitulées « Tess Of d’Urbervilles » avaient déjà été tournées, l’une mise en scène en 1913 par J. Searle Dawley et l’autre par Marshall Neilan en 1924. David O. Selznik en racheta les droits mais il fallut attendre Claude Berri qui racheta les droits à son tour avant que l’œuvre ne tombe dans le domaine public, pour que le film puisse enfin voir le jour.

Polanski a entièrement réussi ce défi et nous le comprenons dès le début qui nous plonge d’emblée dans l’atmosphère du XIXème siècle, un impressionnant plan séquence qui semble déjà faire peser le sceau de la fatalité sur la tête de la jeune Tess. Tandis qu’arrive un cortège de jeunes filles au sein duquel elle se trouve, tandis qu’est planté le décor mélancolique sous un soleil d’été, tandis qu’est présentée l’innocence de la jeune Tess, le pasteur vaniteux croise son père et lui annonce la nouvelle (celle de son ascendance noble) qui fera basculer son destin. C’est aussi là qu’elle verra Angel pour la première fois. Toute sa destinée est contenue dans ce premier plan séquence qui, par une cruelle ironie, fait se croiser ces routes. Les personnages se rencontrent à un carrefour qui est aussi, symboliquement, celui de leurs existences.

Si la scène est lumineuse, dans ces deux routes qui se croisent, ces destins qui se rencontrent, la fatalité de celui de Tess et son ironie tragique semble ainsi déjà nous être annoncée. Tout le film sera à l’image de cette première scène magistrale. Aucun didactisme, aucune outrance mélodramatique alors que le sujet aurait pu s’y prêter. Polanski manie l’ellipse temporelle avec virtuosité renforçant encore la mélancolie de son sujet et sa beauté tragique. Comme cet insert sur le couteau et ces deux plans sur cette tache de sang au plafond qui s’étend qui suffisent à nous faire comprendre qu’un drame est survenu, mais aussi sa violence. Le talent se loge dans les détails, dans la retenue, jamais dans la démonstration ou l’outrance. Par exemple, les costumes de Tess en disent beaucoup plus long que de longues tirades comme cette robe rouge, couleur passion qu’elle porte dans la dernière partie du film et qui contraste avec les vêtements qu’elle portait au début. Un rouge qui rappelle celui de cette fraise que lui fera manger Alec, combattant ses réticences qui en annoncent d’autres, avant de l’initier (la forcer) à d’autres gourmandises. Subtilement encore, en un plan qui laisse entrevoir un vitrail représentant une scène inspirée de Roméo et Juliette, Polanski, comme il l’avait fait dans le plan séquence initial nous rappelle que l’issue ne peut être tragique. Un dénouement aussi magnifique que tragique, la frontière étant toujours très fragile chez Polanski entre le réalisme et une forme de fantastique ou de mysticisme, Tess apparait alors au milieu de ce site mégalithique de Stonehenge, au décor presque irréel, aux formes géométriques et inquiétantes, comme surgies de nulle part, comme sacrifiée sur un autel.

Photographie Bernard Prim – Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

©1979 PATHE PRODUCTION – TIMOTHY BURRILL PRODUCTIONS LIMITED

Le spectateur éprouve immédiatement de l’empathie pour Tess, personnage vulnérable et fier malmené par le destin qui semble s’y résigner jusqu’à la révolte finale fatale. Le film doit aussi beaucoup au choix de la trop rare Nastassja Kinski (fille de l’acteur Klaus Kinski), à la fois rayonnante et sombre, naturelle et gracieuse, si triste malgré sa beauté lumineuse et surtout d’une justesse constante et admirable. Elle porte en elle les contraires et les contrastes de ce film dans lequel le destin ne cesse de se jouer d’elle. Contraste entre la tranquillité apparente des paysages (magistralement filmés et mis en lumière, rappelant les peintures du XIXème comme notamment « Des Glaneuses » de Millet ou certains paysages de Courbet, la nature emblème romantique par excellence, le passage des saisons, des paysages symbolisant les variations des âmes ) et les passions qui s’y déchaînent, contraste entre la bonté apparente d’Angel (à dessein sans doute ainsi nommé) qui a « Le Capital » de Marx pour livre de chevet mais qui agit avec un égoïsme diabolique finalement presque plus condamnable que le cynisme et l’arrogance d’Alec. Même lorsqu’elle apparait en haut de cet escalier, transformée, sa tenue et sa coiffure suffisant à nous faire comprendre qu’elle est devenue la maitresse d’Alec, Tess garde cette candeur et cette fragilité si émouvantes.

Photographie Bernard Prim – Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

©1979 PATHE PRODUCTION – TIMOTHY BURRILL PRODUCTIONS LIMITED

Nommé six fois aux Oscars (pour 3 récompenses), récompensé d’un Golden Globe et par trois César dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, « Tess » est un très grand film empreint de mélancolie poétique, d’une beauté formelle envoûtante, un film tout en retenue grâce à des ellipses judicieuses. Le film nous captive avec toute la douceur de son personnage principal, lentement mais sûrement, par une mise en scène sobre. L’impact dramatique n’en est que plus fort et bouleversant. On y retrouve le thème de l’enfermement (ici dans les conventions) si cher à Polanski, un thème également dans les deux films dont je vous livre les critiques en bonus après celle de « Tess », ci-dessous.

Ce mélange d’imprégnation de la peinture du XIXème, ce romantisme tragique qui rappelle les plus grands écrivains russes et cette fresque lente et majestueuse sur la déchéance d’un monde qui rappelle Visconti (dont le cinéma était aussi très imprégné de peinture), sans oublier cette photographie sublime, l’interprétation magistrale de Nastassja Kinski et sa grâce juvénile, lumineuse et sombre, et la musique de Philippe Sarde, en font un film inoubliable. Au-delà de la peinture du poids des conventions (morales et religieuses) et d’une critique des injustices sociales, « Tess » est un film universel d’une poésie mélancolique sur l’innocence pervertie, sur les caprices cruels du destin, sur la passion tragique d’une héroïne intègre, fier et candide, un personnage qui vous accompagne longtemps après le générique de fin.

| « J’ai toujours voulu tourner une grande histoire d’amour. Ce qui m’attirait également dans ce roman, c’était le thème de la fatalité : belle physiquement autant que spirituellement, l’héroïne a tout pour être heureuse. Pourtant le climat social dans lequel elle vit et les pressions inexorables qui s’exercent sur elle l’enferment dans une chaîne de circonstances qui la conduisent à un destin tragique. » Roman Polanski |

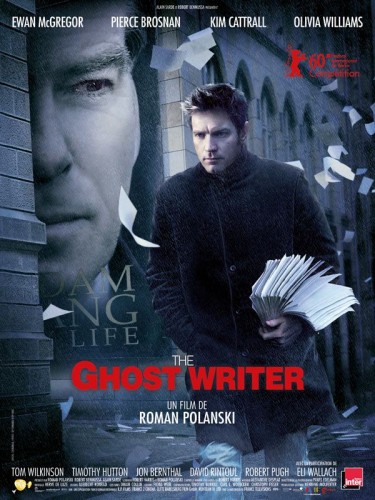

Critique de « The Ghost-Writer » de Roman Polanski

Un « écrivain-nègre » britannique (beaucoup plus poétiquement appelé un « Ghost-Writer » dans les pays anglo-saxons) à succès (Ewan Mc Gregor) -dont on ne connaîtra d’ailleurs jamais le nom- est engagé pour terminer les mémoires de l’ancien Premier Ministre britannique Adam Lang (Pierce Brosnan), le précèdent rédacteur, ancien bras droit de Lang, étant décédé dans d’étranges circonstances. C’est sur une île isolée au large de Boston que l’écrivain part à la rencontre de son nouveau sujet…

Répulsion. Chinatown. Tess. Le Pianiste… Et tant d’autres films de genres si différents auxquels, à chaque fois, Polanski a su imprimer son inimitable style. Qu’allait-il en être cette fois de ce thriller? Avec cette adaptation cinématographique de L’Homme de l’ombre, thriller contemporain du romancier et journaliste anglais Robert Harris, Roman Polanski se rapproche davantage de « Frantic » même si ce film ne ressemble à aucun autre.

Par une manière admirable à la fois d’aller à l’essentiel et de capter les détails avec une acuité remarquable, Roman Polanski nous plonge d’emblée dans son intrigue pour ne plus nous lâcher jusqu’à la dernière seconde. Combien de réalisateurs sont capables d’en dire tellement en deux ou trois plans et cela dès le début : une voiture abandonnée dans la cale d’un ferry, la police qui tourne autour de la voiture sur un quai et le film est lancé. Et nous voilà plongés dans l’atmosphère unique et inquiétante de « The Ghost-Writer ».

La caméra de Roman Polanski ne quitte jamais son (anti)héros auquel le spectateur s’identifie rapidement (Ewan Mc Gregor tout en sobriété, parfait pour le rôle), cet « homme ordinaire plongé dans une histoire extraordinaire » comme Hitchcock aimait à résumer ses propres histoires. D’ailleurs, il y a beaucoup du maître du suspense dans ce nouveau Polanski, à commencer par ce huis-clos sur cette île inhospitalière à l’abandon balayée par le vent et la monotonie, et ce blockhaus posé au milieu d’une nature rebelle où un jardinier fantomatique œuvre en vain au milieu d’un tourbillon de feuilles. L’inquiétude et le sentiment d’inconfort nous saisissent immédiatement dans cette demeure élégante mais déshumanisée dont l’ouverture sur l’extérieure donne des plans d’une redoutable beauté glaciale aux frontières de l’absurde, sorte de monde désormais désertique devant lequel, tel un démiurge, apparaît l’ancien premier ministre qui jadis dirigeait tout un peuple. Tout est à la fois familier et étrange, envoûtant et angoissant.

C’est moins le suspense qui importe que la manière dont Polanski conduit son intrigue (même s’il réussit à nous étonner avec un dénouement pourtant attendu et prévisible), capte et retient notre attention. Pas par des course-poursuites ou des explosions, non, par des scènes où notre souffle est suspendu à un mot (comme ce formidable face-à-face avec Tom Wilkinson ) ou aux glaçantes et cinglantes répliques de la femme d’Adam Lang ( remarquable Olivia Williams) qui, avec Kim Cattrall, réinventent les femmes fatales hitchcockiennes.

Une austérité étrangement séduisante, une lenteur savamment captivante, une beauté froide et surtout une atmosphère à la fois inquiétante et envoûtante émanent de ce nouveau Polanski qui nous donne une magnifique leçon de cinéma, jusqu’au dernier plan, effroyablement magnifique. Un film agréablement inclassable quand on essaie de plus en plus de réduire les films à un concept voire à un slogan. Ce « Ghost-Writer » n’est pas sans rappeler un autre film qui lui aussi parle de manipulation ( et nous manipule) et se déroule en huis-clos sur une île également au large de Boston comme si pour définir un pays aussi gigantesque que les Etats-Unis, la claustrophobie d’une terre insulaire était la plus parlante des métaphores…

Difficile de dissocier l’histoire du film de celle de son auteur tant les similitudes son présentes ( à commencer par l’exil d’Adam Lang dans un pays où il est assigné à résidence, à cette exception près que c’est justement dans ce pays que ne peut retourner Polanski) . Difficile aussi de dissocier l’Histoire contemporaine de l’histoire de the Ghost-Writer qui évoque les tortures pendant la guerre en Irak et stigmatise le rôle trouble des Etats-Unis (là où justement ne peut retourner Polanski qui d’une certaine manière règle quelques comptes) Harris étant par ailleurs un ancien journaliste proche de Tony Blair à qui Adam Lang fait évidemment penser. Mais ce serait dommage aussi de réduire ce grand film inclassable et passionnant à cela… Laissez-vous guider par « l’écrivain fantôme » et manipuler dans les coulisses du pouvoir. Je vous promets que vous ne le regretterez pas!

Roman Polanski a reçu l’Ours d’argent du meilleur réalisateur pour ce film au dernier Festival de Berlin.

Critique de « Carnage » de Roman Polanski

L’an passé avec « The Ghost Writer », Roman Polanski réalisait un des trois meilleurs films de l’année, une forme de huis-clos sur une île inhospitalière à l’abandon balayée par le vent et la monotonie, un film dans lequel l’inquiétude et le sentiment d’inconfort nous saisissaient immédiatement avec pour cadre une demeure élégante mais déshumanisée dont l’ouverture sur l’extérieure donnait des plans d’une redoutable beauté glaciale aux frontières de l’absurde, sorte de monde désertique devant lequel, tel un démiurge, apparaissait un ancien premier ministre qui jadis dirigeait tout un peuple. Un film dans lequel tout est à la fois familier et étrange, envoûtant et angoissant. A priori, le nouveau film de Roman Polanski, en compétition du dernier Festival de Venise, est très différent ne serait-ce que parce que celui de l’an passé restera davantage dans l’histoire du cinéma pourtant…l’enfermement et l’angoisse chers au cinéaste sont bel et bien très présents dans ce nouveau film, véritable huis-clos (deux plans exceptés) adapté de la célèbre et « multiprimée » pièce de Yasmina Reza « Le Dieu du carnage » dont Polanski est ici à son tour le Dieu et le démiurge du carnage.

New York. Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se bagarrent et l’un d’eux, le fils de Nancy (Kate Winslet) et Alan Cowan (Christoph Waltz) blesse l’autre au visage, le fils de Penelope (Jodie Foster) et Michael Longstreet (John C.Reilly). Tout se passe apparemment très cordialement pour rédiger la déclaration destinée aux assurances si ce n’est que le père du « coupable » demande à ce que le terme « armé » d’un bâton soit remplacé par celui de « muni », le tout dans l’appartement de Penelope et Michael.

Nancy et Alan sont tirés à quatre épingles. Nancy est « armée » de son collier de perles, d’une coiffure dont pas une mèche ne dépasse et d’un sourire impeccable même si légèrement condescendant. Penelope et Michael semblent particulièrement affables, compréhensifs, cordiaux. Les premiers auraient dû partir et les seconds en rester là … sauf que… une phrase, un mot, finalement la différence entre armé et muni, la frontière entre victime et coupable, va constamment les retenir… Le vernis va voler en éclats, la pose princière de Nancy se transformer en attitude vulgaire, le débonnaire Michael va se transformer en être médiocre et cynique, l’avocat Alan sarcastique et grossier qui se prend pour John Wayne (et se tient comme s’il était dans un saloon, s’appropriant les lieux) être constamment accroché à son portable plus important que quoi que ce soit d’autre avant de s’écrouler et l’altruiste Penelope qui écrit sur le Darfour se révéler plus attachée aux objets qu’aux hommes et être enfermée dans ses principes. Chacun va vomir (au figuré et même au propre) toute sa médiocrité, sa haine, révéler son vrai et méprisable visage, sa monstruosité derrière son apparence civilisée. Cela me rappelle le « Tous coupables » du « Cercle rouge » sauf que, dans le film de Melville, le constat était fait avec une sorte de mélancolie désabusée et qu’ici chacun semble en retirer une forme de jouissance malsaine (d’ailleurs Nancy et Alan pourraient partir à tout moment mais semblent finalement trouver un certain plaisir à régler leurs comptes en public et à dévoiler leur odieux visage).

Polanski ne s’est pas contenté de filmer une pièce de théâtre, au contraire même, tout le génie de Polanski se révèle une nouvelle fois ici. Par un cadrage, parfois étouffant, par une manière de placer sa caméra dans l’espace et de diviser cet espace au gré des clans qui se forment, par des gros plans ou des plongées ou contre-plongées qui révèlent toute la laideur de ses personnages, le cinéaste est très présent et ne se contente pas de poser sa caméra. D’ailleurs, j’ai ressenti un vrai malaise physique en parallèle de celui qui s’empare des personnages. Les deux plans hors de l’appartement (le premier et le dernier) sont également très significatifs, sans parler de la musique, ironique. Le décor est également très révélateur. Tout y est impeccable, carré. Seules les tulipes jaunes achetées pour l’occasion, le livre sur Bacon ou Kokoschka, ou encore sur Mao, laissent entendre une laideur ou un caractère dictatorial sous-jacents … sans parler de la salle de bain, l’invisible, beaucoup moins « rangée » qui laisse entendre que ce qui est caché est beaucoup moins impeccable que ce qui est montré.

Le décor new-yorkais aurait pu être celui d’un film de Woody Allen…sauf que les personnages sont tout sauf des personnages de Woody Allen, car si ce dernier souvent n’épargne pas non plus ses personnages, il a finalement toujours beaucoup d’empathie et de tendresse pour leurs failles et leurs faiblesses…tandis qu’ici tout n’est qu’amertume et cynisme, chacun n’agissant que sous un seul diktat : celui de l’égoïsme censé régir la vie de chacun.

Les comédiens sont impeccables, la réalisation également brillante mais ces personnages détestables qui ne possèdent plus la plus petite lueur d’humanité sont « à vomir ». Ce film est un peu l’anti « Intouchables »… (et pourtant j’ai de nombreuses réserves sur ce dernier qui vient d’ailleurs de dépasser les 12 millions d’entrées). L’un et l’autre révèle deux visages contradictoires et finalement complémentaires de notre société : une société cynique qui se revendique comme telle mais qui, au fond, a surtout besoin d’espoir quitte à ce que cet espoir prenne un visage qui relève plus du conte et du fantasme que de la réalité, un visage presque enfantin…

Je vous conseillerais donc plutôt de revoir « Répulsion », « Chinatown », « Tess » , « Le Pianiste » et « The Ghost Writer » même si les comédiens sont ici impeccables semblant prendre beaucoup de plaisir à ce jeu de massacres. Précisons enfin que l’appartement dans lequel se déroule l’action a été construit en studio à Bry-sur-Marne, en région parisienne mais donne l’illusion que cela se déroule à New York, un travail remarquable qui est l’œuvre chef-décorateur Dean Tavoularis cher à Coppola.

Un carnage brillant et étouffant d’asphyxiante médiocrité mais trop (d’ailleurs totalement) dénué d’humanité sentencieusement décrétée comme uniquement dirigée par l’égoïsme et trop sinistrement cynique pour me plaire…ce qui ne remet nullement en cause le talent de Polanski, éclatant encore une fois, malgré l’unité de lieu et le caractère répulsif des personnages.

Deux vidéos en bonus, un court-métrage de Roman Polanski projeté dans le cadre des prix Lumières 2011 dans lequel on voit déjà ses thèmes de prédilection…et son talent (bien que celui-ci lors de la projection l’ait qualifié de « péché de jeunesse ») et ma vidéo de celui-ci (vidéo de mauvaise qualité, j’en suis désolée) aux prix Lumières 2011, à la mairie de Paris, où il fut récompensé pour « The Ghost-Writer ». Retrouvez ces vidéos dans la version longue de cet article sur http://www.inthemoodforcannes.com : http://www.inthemoodforcannes.com/archive/2012/05/05/critique-de-tess-de-roman-polanski-cannes-classics-festival.html