Pour en savoir plus sur ce blog et sa créatric: CV, contact, partenariats ...

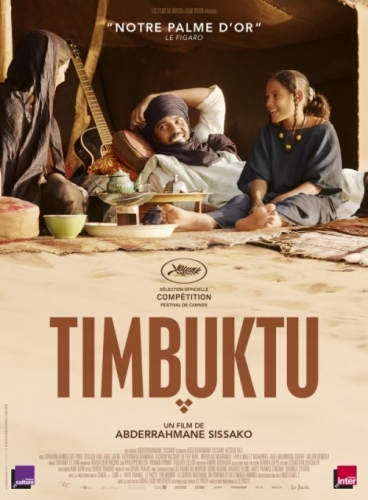

Critique de TIMBUKTU d’Abderrahmane Sissako

Pour la première fois cette année, dans le cadre du Festival de Cannes, sera remis le Prix de la Citoyenneté (que je vous présente longuement, ici, avec l'interview de sa cofondatrice, Line Toubiana). Le film primé incarnera des valeurs humanistes, laïques et universalistes. Le président du jury de la première édition du Prix de la Citoyenneté sera le cinéaste Abderrhamane Sissako. C'est pour moi l'occasion de vous parler à nouveau de son chef-d'œuvre Timbuktu.

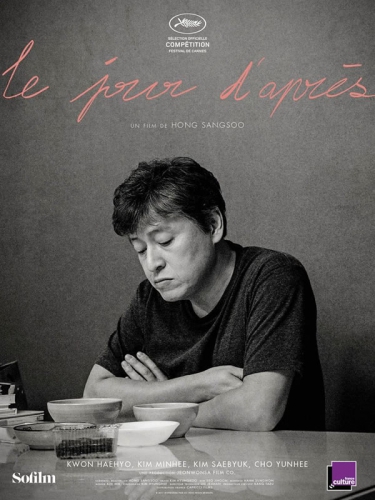

C’est dans le cadre du 67ème Festival de Cannes où il figurait en compétition que j’ai découvert Timbuktu d’Abderrahmane Sissako, son cinquième long-métrage et le seul long-métrage africain en compétition de cette édition. J’en suis ressortie bouleversée, abasourdie d’éblouissement et d’émotions, persuadée que je venais de voir la palme d’or incontestable de cette édition tant chaque image, chaque visage y sont d’une beauté inouïe éclairant magnifiquement et brillamment les aspects les plus sombres de l’actualité. Quelle ne fut donc pas ma surprise d’apprendre que le jury de ce 67ème Festival de Cannes présidé par Jane Campion ne lui attribuait pas un seul prix. Timbuktu a néanmoins reçu le Prix du jury œcuménique et le Prix François-Chalais. En sélection hors compétition avec Bamako en 2006, après avoir présenté Octobre en 1993 et En attendant le bonheur en 2002, ayant également été membre du jury en 2007, le cinéaste est un habitué de la Croisette.

Au Mali, non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, le berger touareg Kidane (Ibrahim Ahmed dit Pino) mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima (Toulou Kiki), de sa fille Toya (Layla Walet Mohamed) et de Issan (Mehdi Ah Mohamed), son petit berger âgé de 12 ans. Pendant ce temps, en ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des Djihadistes. Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou jusqu’au jour où Kidane tue accidentellement Amadou, le pêcheur qui s’en est pris à GPS, sa vache préférée. Il va alors subir les lois iniques et aberrantes des occupants.

« Ce que je veux, c’est témoigner en tant que cinéaste. Je ne peux pas dire que je ne savais pas, et, puisque maintenant je le sais, je dois raconter dans l’espoir qu’aucun enfant ne puisse apprendre plus tard que leurs parents peuvent mourir parce qu’ils s’aiment » a déclaré Abderrahmane Sissako dont l’envie de réaliser ce film a surgi après un fait réel survenu en juillet 2012, dans la petite ville d’Aguelhok au Mali. Un couple d’une trentaine d’années avait alors été placé dans deux trous creusés dans le sol en place publique, puis lapidé. Leur unique « faute » était d’avoir eu des enfants hors mariage. Choqué par la lapidation publique du couple mais aussi par l’absence de médiatisation de ce fait atroce, Abderrahmane Sissako a alors décidé de réaliser Timbuktu.

Tout est contenu dans les premiers plans, prémonitoires : la beauté, la liberté, la grâce incarnées par une gazelle qui court poursuivie par des Djihadistes en jeep. « Ne la tuez pas, fatiguez-la ! », crie leur chef. Puis, des œuvres d’art détruites : des masques et statuettes qui servent de cible à des exercices de tir. La violence absurde, ridicule, terrible des fanatiques face à la culture, la poésie et la beauté.

Avec beaucoup d’intelligence et de pudeur, si rare au cinéma a fortiori quand il s’agit de traiter d’une actualité aussi grave, en refusant le spectaculaire, Sissako montre avec d’autant plus de force et de portée toute l’absurdité de cette violence. Il a aussi l’intelligence d’éviter tout manichéisme, de quérir et montrer la bonté derrière la cruauté comme ce Djihadiste qui danse tandis qu’un homme et une femme sont lapidés à mort. La beauté et la violence de la scène, enlacées, n’en sont alors que plus foudroyantes et convaincantes. Aux pires moments surgissent des éclairs d’humanité comme quand cet autre Djihadiste compatit lorsque Kidane parle de sa fille bientôt orpheline tout en refusant néanmoins que soit traduite sa phrase compatissante. Des contrastes judicieux entre sérénité et brutalité, poésie et violence, le fond et la forme, grâce notamment à une construction savamment orchestrée : soleil irradiant et illuminant une scène tragique, plan mis en parallèle avec le précédent illustrant la drôlerie tragique de l’absurdité fanatique, début et fin se répondant avec une logique et violence implacables. Aucun plan n’est superflu. Chaque plan est sidérant de beauté, de significations et de minutie.

Il montre des fanatiques parfois courtois, mais surtout hypocrites (par exemple interdisant de fumer et fumant en cachette) et ridicules, parfois enfantins. La musique, les cigarettes, le football sont interdits. Les ordres, cocasses s’ils n’étaient dramatiquement réels, sont scandés par mégaphones. Des tribunaux rendent des sentences absurdes. Les femmes sont mariées de force ou encore obligées de porter des chaussettes et des gants…y compris la marchande de poissons qui résiste avec un courage inouï. L’équipe du film a, elle aussi, fait preuve de courage : le film, qui est sensé se situer à Tombouctou, a ainsi dû être tourné près de la frontière malienne, à l’extrême Est de la Mauritanie, dans un village hautement sécurisé. La folle Zabou est la seule femme à être épargnée. Interprétée par Kettly Noël, danseuse haïtienne installée à Bamako, faisant référence au tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010 en Haïti, elle dit ainsi : « Le tremblement de terre, c’est mon corps. Je suis fissurée de partout ». Un autre chaos qui fait écho à celui, tout aussi ravageur, qui règne alors au Mali.

Chaque plan est un véritable tableau dont la beauté ahurissante et la sérénité apparente exacerbent davantage encore la cruauté de ce qu’il raconte. Que dire de ce plan large vertigineux de beauté et qui nous laisse le temps (d’admirer, d’éprouver, de réfléchir), suite à la mort du pêcheur, un plan digne des plus grands westerns qui nous fait éprouver la somptuosité douloureuse et tragique de l’instant. La beauté et la dignité l’emportent sur l’horreur, constamment. La beauté formelle du film pour raconter l’âpreté du quotidien devient alors un acte de résistance. Ces personnages qui se dressent contre l’horreur comme cette jeune fille flagellée parce qu’elle a chanté et qui se met à chanter tandis qu’elle subit son châtiment est ainsi un exemple de cette résistance, une scène qui a la force poignante de la Marseillaise entonnée dans Casablanca.

Sissako recours parfois aussi au burlesque pour montrer toute l’absurdité du fanatisme comme un écho à cette scène de La vie est belle de Benigni quand le petit garçon Giosué lit sur une vitrine « Entrée interdite aux juifs et aux chiens » et que Guido (Benigni) tourne l’inacceptable stupidité en dérision en déclarant qu’il interdirait son magasin « aux araignées et aux wisigoths ». De même, Sissako souligne aussi les contradictions grotesques des fanatiques qui interdisent la musique mais ne savent qu’en faire lorsqu’il s’agit de louanges au Dieu au nom duquel ils prétendent appliquer leur loi qui n’a pourtant rien à voir avec celle de la sagesse de l’imam de Tombouctou, impuissant face à ces horreurs et cette interprétation erronée de sa religion. Quelle intelligence faut-il pour réagir avec autant de sang-froid à une actualité aussi révoltante et brûlante sans tomber dans le mélodrame larmoyant, écueil magnifiquement évité par le cinéaste ?

Le film est aussi une ode à l’imaginaire, arme et ultime espoir comme ces jeunes qui miment un match de foot sans ballon alors que le football leur est interdit. La musique, splendide, d’Amine Bouhafa ajoute de l’ampleur et de la force à cette scène sublimée par la photographie de Sofiane El Fani (directeur de la photographie de La vie d’Adèle) qui nimbe le film d’une douceur poétique enivrante. La justesse de l’interprétation (quelle ne fut pas ma surprise d’apprendre que beaucoup des acteurs du film sont non professionnels, parfois choisis à la dernière minute), l’expressivité des visages et la beauté qui émane de l’harmonie de la famille de Kidane renforcent encore la force du film et de ses messages.

Laissez-vous à votre tour éblouir par la maîtrise époustouflante, par la beauté flamboyante, étourdissante, de Timbuktu, un film tristement d’actualité empreint d’une poésie et d’une sérénité éblouissantes, de pudeur et de dérision salutaires, signifiantes : un acte de résistance et un magnifique hommage à ceux qui subissent l’horreur en silence. Sissako souligne avec intelligence et retenue la folie du fanatisme et de l’obscurantisme religieux contre lesquels son film est un formidable plaidoyer dénué de manichéisme, parsemé de lueurs d’humanité et finalement d’espoir, la beauté et l’amour sortant victorieux dans ce dernier plan bouleversant, cri de douleur, de liberté et donc d’espoir déchirant à l’image de son autre titre, sublime : Le chagrin des oiseaux. LE film de l’année 2014. Bouleversant. Eblouissant. Brillant. Nécessaire.