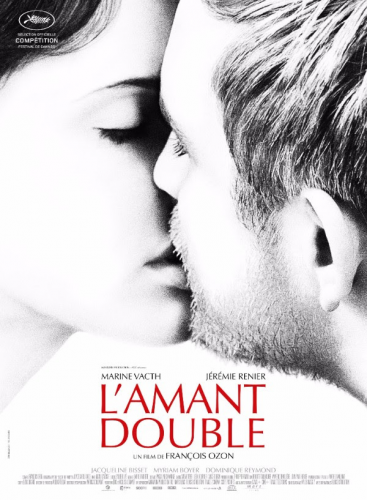

Voici l'affiche de L'AMANT DOUBLE de François Ozon, en compétition officielle de ce 70ème Festival de Cannes et sans aucun doute un des films que j'attends le plus. En attendant en voici le pitch et, ci-dessous, ma critique de FRANTZ, le dernier film de François Ozon et pour moi LE film de l'année 2016.

Synopsis de "L'amont double" en salles le 26 Mai:

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

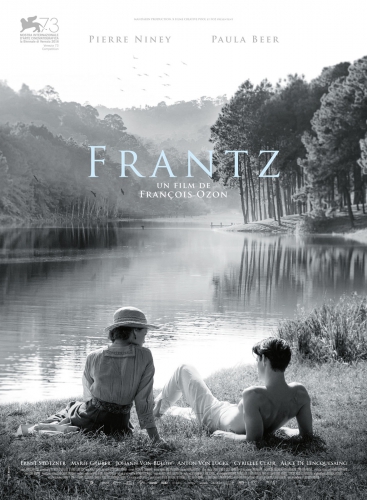

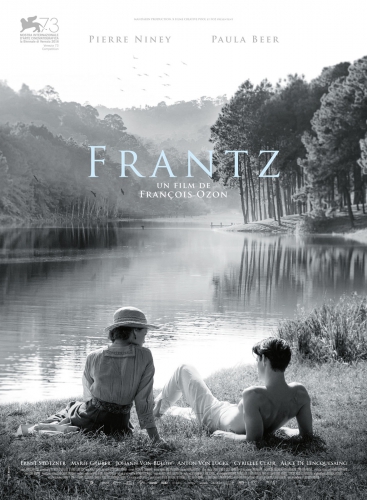

Critique de FRANTZ de François Ozon

A Deauville, le dernier jour du 42ème Festival du Cinéma Américain, j’ai ignominieusement été infidèle au festival l’espace de deux heures pour aller au Morny, le cinéma de la ville, pour voir (enfin !) « Frantz », le nouveau film de François Ozon, que j’attendais avec tant d’impatience de découvrir. Dehors régnait un soleil resplendissant et irréel mais un film en noir et blanc m’attendait et rien, pas même cet astre insolemment radieux, n’aurait pu me dévier de ma route. Malgré le festival, les spectateurs étaient nombreux, comme moi, à avoir fait l’école buissonnière pour aller à la rencontre de « Frantz ». En un quart de seconde, ce moment délicieux où vous entrez dans un film, avec prudence et délectation, comme lorsque retentissent les premières notes d’une musique brisant le silence, espérées et redoutées, qui vous transportent ou vous laissent sur le bord du chemin, Frantz m’a emportée dans sa valse poétique pour, en un instant, éclipser Deauville et le soleil et la réalité.

Comme chez Woody Allen, les scènes d’exposition chez Ozon sont toujours époustouflantes de maitrise. Le cinéaste a le don, en un éclair, de happer le spectateur et de le plonger dans son univers. Je me souviens encore de la maestria des premiers plans trompeurs de son précédent film Une nouvelle amie, des plans qui donnent l’illusion qu’une femme se prépare pour une cérémonie de mariage…qui est en fait son enterrement. Tout est dit, déjà, dans le premier plan (le deuil, l’apparence trompeuse, l’illusion, le double, la double identité) qui témoigne du sens aigu et magistral de la manipulation du cinéaste qui culminait dans son film Dans la maison, labyrinthe joyeusement immoral, drôle et cruel. Ici, dans Frantz, même maestria et thématiques similaires : deuil, illusion, double…

1919. Le noir et blanc. Les cloches d’une église qui retentissent. Et me voilà au lendemain de la guerre 1914-1918, dans une petite ville allemande. Anna (Paula Beer), tous les jours, se rend sur la tombe de son fiancé, Frantz, tué sur le front en France. Les premières minutes sont placées sous le sceau du deuil, sa douleur sourde et indicible, incomprise, notamment celle du père de Frantz. Et puis une silhouette fantomatique apparaît, furtivement, un homme de dos, courant dans la rue. C’est ensuite au cimetière qu’Anna le verra, sur la tombe de Frantz : Adrien Rivoire (Pierre Niney). Quand le nom de l’un rime avec la France, celui de l’autre rime avec miroir et revoir. Ozon déjà sème quelques indices. Adrien dit être un ami français de Frantz (francophile au point d’avoir ajouté un « t » à son prénom) « timide et tourmenté », un amoureux des mots, de la musique, de la poésie dont le film exalte le pouvoir et la beauté.

Je ne manque jamais un film réalisé par François Ozon. Pour ses scénarii retors et labyrinthiques, pour ses thématiques récurrentes qu’il aborde toujours en empruntant une route sinueuse (le deuil, le mensonge, le désir souvent enfoui ou inavoué), pour son sens précis et implacable de la mise en scène (maligne, complice ou traitre) souvent riche de mises en abyme, pour sa capacité malgré la récurrence de ces thèmes à se réinventer. J’ai vu tous les films avec Pierre Niney (deux pièces de théâtre à la Comédie Française aussi, quel souvenir que son rôle d’Hippolyte dans Phèdre !) car l’intelligence de son jeu, sa capacité à se métamorphoser (il figure d’ailleurs à l’affiche de trois films très différents en 2016 : Five, Frantz, L’Odyssée), à incarner finalement ce mensonge permanent qu’est le jeu d’acteur, ne cessent de me surprendre. Ces deux menteurs de haute voltige ne pouvaient que se rencontrer et, forcément, pour un film sur le mensonge, celui, salvateur, qu’on se raconte pour supporter la vérité. Et quel film ! Avant le film de François Ozon, il y a eu la pièce de théâtre de Maurice Rostand adaptée par Ernst Lubitsch en 1932 dans un film intitulé Broken Lullaby dont Frantz est le remake (scénario de François Ozon avec la collaboration de Philippe Piazzo).

En 2001, Sous le sable, était le premier film de François Ozon sur le deuil et le refus de son acceptation. Charlotte Rampling refusait ainsi d’accepter la mort de son mari tout comme ici Adrien et Anna sont éprouvés par la mort de Frantz qu’ils tentent de faire revivre à leur manière. L’un, Adrien, en évoquant leurs souvenirs communs. L’autre, Anna, en transformant Adrien en double de Frantz. Ainsi, Adrien voit Frantz quand il se regarde dans le miroir. Scène magnifiquement lyrique aussi lorsque leurs deux voix se superposent. Dans Une nouvelle amie, lorsque Claire et David révèlent leurs vraies personnalités en assumant leur féminité, travestissant la réalité, maquillant leurs désirs et leurs identités, c’est aussi pour faire face au choc dévastateur du deuil. Dans, déjà, Le temps qui reste, la mort rôdait, constamment, film sur les instantanés immortels d’un mortel qui en avait plus que jamais conscience face à l’imminence de l’inéluctable dénouement. « Nous avons tous perdu des êtres chers mais il faut continuer à vivre » « Je ne veux pas l’oublier », « On ne remplace jamais un être aimé, n’est-ce pas ? », « Je ne chante plus depuis la mort de mon fils ». Dans Frantz, les dialogues clament cette douleur ineffable et l’incompréhension qu’elle suscite, le gouffre dans lequel le deuil fait chuter et isole.

A cela s’ajoute la confusion des sentiments qu’Ozon sait mieux que nul autre suggérer. Dans Une nouvelle amie, la souffrance commune de Claire et David, celle du deuil, va révéler une autre douleur commune, celle d’une personnalité qui les étouffe et n’est pas réellement la leur. Adrien a aussi une identité incertaine que sa mère qualifie de « fragile » et sa personnalité, attachante et trouble, constitue une des richesses de ce film multiple qui possède une structure dichotomique d’une rare intelligence : la France et l’Allemagne, Anna et Adrien (dont les prénoms commencent d’ailleurs par la même lettre), Adrien et Frantz. Frantz, Anna, Adrien, sont les miroirs les uns des autres. D’ailleurs, la caméra cadre souvent deux ou trois personnages. Parfois, elle se rapproche ou s’’éloigne brusquement comme les battements de cœur s’accélèrent, et tout comme les cœurs palpitent derrière l’apparente froideur du noir et blanc. Ceux des personnages et du spectateur.

Au lieu de créer une distance, au contraire, le noir et blanc procure un caractère intemporel au film, et la couleur qui, par moments, s’y substitue là encore avec un talent admirable (parfois dans un même plan) incarne le bonheur ou la clairvoyance qui, brusquement, surgissent et éclairent le film. La photographie qui rappelle parfois les films expressionnistes allemands est d’une beauté, d’une simplicité et d’une force renversantes. Difficile de croire que le noir et blanc était un choix économique et donc par défaut tant il apporte au film. Certaines images, d’une simplicité et d’une force bouleversantes, restent gravées comme ce plan d’Anna devant une croix ou d’Adrien qui écrit à la lueur d’une bougie ou encore d’Anna qui semble glisser dans l’eau. La composition de chaque plan relève de la perfection.

Ozon avait comme référence le chef d’œuvre d’Haneke, Le ruban blanc, perfection du genre : somptuosité glaciale et glaçante de la réalisation, perfection du cadre et des longs plans fixes aussi paralysants que l’inhumanité qui émane des personnages. Derrière ce noir et blanc, ces images d’une pureté étrangement parfaite, à l’image de ces chérubins blonds symboles d’innocence et de pureté (que symbolise aussi le ruban blanc qu’on leur force à porter) se dissimulent la brutalité et la cruauté. Le noir et blanc ici aussi dissimule, il est comme un voile sur la vérité.

Ozon s’est aussi référé à un autre chef d’œuvre, celui de Kazan, La Fièvre dans le sang dont le titre original Splendor in the grass provient d’un poème de William Wordsworth Intimations of immortality from Reflections of Early Childhood qui dit notamment ceci: «Bien que rien ne puisse faire revenir le temps de la splendeur dans l’herbe…nous ne nous plaindrons pas mais trouverons notre force dans ce qui nous reste ». Ces vers sont repris au dénouement du film, ils reflètent toute la beauté désenchantée par laquelle il s’achève qui contraste tellement avec le premier plan du film qui symbolise tout le désir, toute la fureur de vivre qui embrase les deux personnages : un baiser fougueux dans une voiture derrière laquelle se trouve une cascade d’une force inouïe, métaphore de la violence de leurs émotions qui emportent tout sur leur passage. Ces vers pourraient aussi conclure le film d’Ozon comme un écho à la peinture par laquelle il s’achève. Et la scène du début de La Fièvre dans le sang pourrait faire écho aux désirs contenus et réfrénés des personnages du film d’Ozon (peut-être de tous ses films d’ailleurs).

Et que dire de cette musique qui vous étreint le cœur, tantôt intrigante comme celle de Bernard Herrmann, tantôt romanesque et lyrique, poignante. Comme les mots de Verlaine qui résonnent comme une mélopée ensorcelante et mélancolique. Comme certaines phrases qui en disent plus que de longs discours. Tranchantes. « Ma seule blessure, c’est Frantz ». Constamment le film va à l’essentiel et nous touche droit au cœur. Le temps d’une valse. D’un air de violon. D’un regard, baissé, fuyant ou affronté. De quelques mots qui évoquent toute l’horreur de la guerre, mieux qu’une image sanglante. (« Le bruit est effroyable. ») C’est aussi la musique qui porte et réunit Adrien (le violon que le père de Frantz appelle le « coeur de son fils ») et Anna, et qui les agressera, chacun de leur côté (nouvelle dichotomie et jeu de miroir). L’art devient alors une arme. Comme un écho aux célèbres scènes de Casablanca de Michael Curtiz et de La grande illusion de Renoir (certains plans rappellent d’ailleurs le cinéma de Renoir) lorsqu’Anna est « agressée » par la Marseillaise -magnifique scène- et Adrien par un chant allemand.

Que ce film connaisse le succès me réjouit, lui qui fait l’éloge du doux mensonge, celui qui maquille la vérité pour la rendre plus supportable, alors que notre époque justement est avide de vérité, de transparence, et qu’elle bannit le mystère, souvent salutaire, que ce film exhale magnifiquement. L’illusion comme rempart contre le désespoir et l’inacceptable. Et donc le cinéma.

Evidemment ce film ne serait pas ce qu’il est sans son remarquable casting, du père de Frantz (Ernst Stötzner) à la mère d’Adrien (Cyrielle Clair) sans oublier Alice de Lencquesaing (peu de scènes mais une forte présence) et évidemment ses deux acteurs principaux. Pierre Niney, une fois de plus, « est » son personnage dans un rôle qui relevait du défi. Il a ainsi appris l’allemand (ce qui contribue à l’authenticité du film, loin de ces films américains dans lesquels Allemands et Français parlent un anglais irréprochable), mais aussi la valse et le violon. Après avoir adopté la voix si particulière, la touchante complexité et l’élégante gaucherie de Yves Saint Laurent dans le film éponyme, et avoir appris à dessiner pour ce rôle (rôle qui lui a valu un César après deux nominations comme meilleur espoir pour J’aime regarder les filles et pour Comme des frères dans lequel il incarnait un personnage burlesque, lunaire, attachant), après avoir incarné « un homme idéal » qui possédait le charme trouble, solaire et insondable de Tom Ripley dans « Plein soleil », à l’inverse, ce personnage incarne la vulnérabilité. Qu’il soit un personnage lunaire, un idéaliste, un menteur, un héros romantique, un artiste timide, ou qu’il jongle avec les Alexandrins, il reste tout aussi crédible. Et ici en jeune homme fragile, tourmenté, modifiant sa démarche, ses expressions, son phrasé, sobres, doux et lents. Le tout toujours avec autant d’implication, de justesse, de modernité. Face à lui, il fallait une actrice exceptionnelle et Paula Beer l’est indéniablement. Si le film confirme le talent de Pierre Niney, sa capacité à se transformer, à tout pouvoir jouer, à s’impliquer pleinement dans ses rôles, Paul Beer est la révélation du film. Elle incarne brillamment et avec une justesse sidérante la fragilité et la détermination, la force et la douceur d’Anna. Un sublime portrait de femme amoureuse, manipulatrice par bienveillance, blessée et combattante. Elle vient de recevoir le prix Marcello Mastroianni du Meilleur Espoir pour son rôle à la Mostra de Venise. Un prix amplement mérité.

Que ce soit dans Potiche, Jeune et jolie, Dans la maison, Huit femmes, Une nouvelle amie, dans le cinéma de François Ozon, les êtres ne sont jamais réellement ce qu’ils paraissent. Ils cachent une blessure, un secret, leur identité, un amour, une culpabilité. Et au cinéma comme dans la vie, ce sont leurs failles et leurs mystères qui rendent les êtres complexes, différents, intéressants, attachants. Ses films sont souvent en trompe-l’œil, multiples et audacieux derrière une linéarité et un classicisme apparents. Manipulateur hors-pair, Ozon souvent fait l’éloge de l’illusion et ainsi de son propre art comme dans Dans la maison dans lequel il s’amusait avec les mots faussement dérisoires ou terriblement troublants et périlleux mais aussi avec les codes de l’art (« L’art nous éveille à la beauté des choses » pouvait-on entendre). Ici, à nouveau, il fait l’éloge de l’art (écriture, musique, peinture)-que Rilke soit le poète préféré d’Anna n’est ainsi pas anodin, lui qui dans Lettres à un jeune poète mieux que quiconque a su définir l’art et l’amour, et les liens qui les unissent-, l’art donc, pont entre les êtres, au-delà des frontières, même celles de la mort.

Aussi envoûtant et ciselé qu’un vers de Verlaine, que « les sanglots longs des violons de l’automne », Frantz est un poème mélancolique, une valse élégante, une peinture fascinante et délicate, une musique troublante grâce au cadrage rigoureusement implacable, à la photographie d’une élégance à couper le souffle, au scénario brillant et aux dialogues précis et à l’interprétation d’une justesse remarquable. L’émotion quand elle est contenue tout comme la vérité, masquée, n’en sont que plus fortes, et au dénouement, vous terrassent. Et c’est le cas ici. Et surtout, au-delà de tout cela (mensonges, culpabilité, manipulation, désirs enfouis) et de cette présence étouffante des absents que le film dépeint admirablement, Frantz est un film somptueux sur la réconciliation et un hymne à la vie. Il fallait tout le talent du cinéaste pour, avec Le Suicidé (1877), le magnifiquement sinistre tableau de Manet, nous donner ainsi envie d’embrasser la vie.

A la sortie de la projection, étourdie par autant de beauté, à l’exploitant qui demandait aux spectateurs ce qu’ils avaient pensé du film, j’ai souri et j’ai dit « sublime ». Simplement. Incapable de dire plus et mieux. Bouleversée et portée par le film. Et c'est la marque des grands films que de vous bousculer et de vous accompagner comme c’est le cas pour moi plusieurs jours après avoir vu ce film. Bouleversant. Poétique. Romanesque. Sensible. Rare.