Pour en savoir plus sur ce blog et sa créatric: CV, contact, partenariats ...

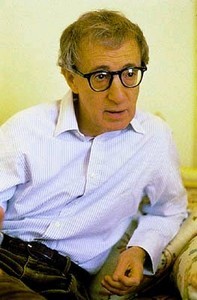

"You will meet a tall dark stranger" de Woody Allen : hors compétition

Jusqu'à l'ouverture du festival et avant de vous livrer mes critiques en direct de Cannes, je vous parlerai régulièrement plus en détails de certains film. Je commence avec l'incontournable Woody Allen, de nouveau présent à Cannes et comme d'habitude hors compétition pour un film singulièrement intitulé "You will meet a tall dark stranger" dont le synopsis est le suivant: L'histoire d'une femme célibataire (Naomi Watts) bouleversée par les propos d'une diseuse de bonne aventure... La voyante lui a prédit une rencontre qui va changer sa vie : elle va croiser le chemin de son âme soeur. Egalement au casting: Josh Brolin, Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Freida Pinto, Anupam Kher, Lucy Punch...

EXTRAIT DU FILM:

Films déjà présentés à Cannes par Woody Allen:

2008 - VICKY CRISTINA BARCELONA - Hors Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues

2005 - MATCH POINT - Hors Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues

2002 - HOLLYWOOD ENDING - Hors Compétition Interprète, Réalisation, Scénario & Dialogues

1989 - NEW YORK STORIES - Hors Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues, Interprète

1987 - RADIO DAYS - Hors Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues

1986 - HANNAH AND HER SISTERS (HANNAH ET SES SOEURS) - Hors Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues, Interprète

1985 - THE PURPLE ROSE OF CAIRO (LA ROSE POURPRE DU CAIRE) - Hors Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues

1984 - BROADWAY DANNY ROSE - Hors Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues, Interprète

1982 - BONJOUR MONSIEUR LEWIS - Hors Compétition Interprète

1979 - MANHATTAN - Hors Compétition Réalisation, Scénario & Dialogues, Interprète

Récompenses:

1985 - Prix de la Critique Internationale - F.I.P.R.E.S.C.I. - THE PURPLE ROSE OF CAIRO (LA ROSE POURPRE DU CAIRE) - Long métrage

En bonus, deux critiques de films présentés à Cannes par Woody Allen:

CRITIQUE DE MATCH POINT:

Un film de Woody Allen comme le sont ceux de la plupart des grands cinéastes est habituellement immédiatement reconnaissable, notamment par le ton, un humour noir corrosif, par la façon dont il (se) met en scène, par la musique jazz, par le lieu (en général New York).

Cette fois il ne s'agit pas d'un Juif New Yorkais en proie à des questions existentielles mais d'un jeune irlandais d'origine modeste, Chris Wilton (Jonathan Rhys-Meyer), qui se fait employer comme professeur de tennis dans un club huppé londonien. C'est là qu'il sympathise avec Tom Hewett (Matthew Goode), jeune homme de la haute société britannique avec qui il partage une passion pour l'opéra. Chris fréquente alors régulièrement les Hewett et fait la connaissance de Chloe (Emily Mortimer), la sœur de Tom, qui tombe immédiatement sous son charme. Alors qu'il s'apprête à l'épouser et donc à gravir l'échelle sociale, il rencontre Nola Rice (Scarlett Johansson), la pulpeuse fiancée de Tom venue tenter sa chance comme comédienne en Angleterre et, comme lui, d'origine modeste. Il éprouve pour elle une attirance immédiate, réciproque. Va alors commencer entre eux une relation torride...

Je mets au défi quiconque n'ayant pas vu le nom du réalisateur au préalable de deviner qu'il s'agit là d'un film de Woody Allen, si ce n'est qu'il y prouve son génie, dans la mise en scène, le choix et la direction d'acteurs, dans les dialogues et dans le scénario, « Match point » atteignant d'ailleurs pour moi la perfection scénaristique.

Woody Allen réussit ainsi à nous surprendre, en s'affranchissant des quelques « règles » qui le distinguent habituellement : d'abord en ne se mettant pas en scène, ou en ne mettant pas en scène un acteur mimétique de ses tergiversations existentielles, ensuite en quittant New York qu'il a tant sublimée. Cette fois, il a en effet quitté Manhattan pour Londres, Londres d'une luminosité obscure ou d'une obscurité lumineuse, en tout cas ambiguë, à l'image du personnage principal, indéfinissable.

Dès la métaphore initiale, Woody Allen nous prévient (en annonçant le thème de la chance) et nous manipule (pour une raison que je vous laisse découvrir), cette métaphore faisant écho à un rebondissement (dans les deux sens du terme) clé du film. Une métaphore sportive qu'il ne cessera ensuite de filer : Chris et Nola Rice se rencontrent ainsi autour d'une table de ping pong et cette dernière qualifie son jeu de « très agressif »...

« Match point » contrairement à ce que son synopsis pourrait laisser entendre n'est pas une histoire de passion parmi d'autres (passion dont il filme d'ailleurs et néanmoins brillamment l'irrationalité et la frénésie suffocante que sa caméra épouse) et encore moins une comédie romantique (rien à voir avec « Tout le monde dit I love you » pour lequel Woody Allen avait également quitté les Etats-Unis) ; ainsi dès le début s'immisce une fausse note presque imperceptible, sous la forme d'une récurrente thématique pécuniaire, symbole du mépris insidieux, souvent inconscient, que la situation sociale inférieure du jeune professeur de tennis suscite chez sa nouvelle famille, du sentiment d'infériorité que cela suscite chez lui mais aussi de sa rageuse ambition que cela accentue ; fausse note qui va aller crescendo jusqu'à la dissonance paroxystique, dénouement empruntant autant à l'opéra qu'à la tragédie grecque. La musique, notamment de Verdi et de Bizet, exacerbe ainsi encore cette beauté lyrique et tragique.

C'est aussi le film des choix cornéliens, d'une balle qui hésite entre deux camps : celui de la passion d'un côté, et de l'amour, voire du devoir, de l'autre croit-on d'abord ; celui de la passion amoureuse d'un côté et d'un autre désir, celui de réussite sociale, de l'autre (Chris dit vouloir « apporter sa contribution à la société ») réalise-t-on progressivement. C'est aussi donc le match de la raison et de la certitude sociale contre la déraison et l'incertitude amoureuse.

A travers le regard de l'étranger à ce monde, Woody Allen dresse le portrait acide de la « bonne » société londonienne avec un cynisme chabrolien auquel il emprunte d'ailleurs une certaine noirceur et une critique de la bourgeoisie digne de La cérémonie que le dénouement rappelle d'ailleurs.

Le talent du metteur en scène réside également dans l'identification du spectateur au (anti)héros et à son malaise croissant qui trouve finalement la résolution du choix cornélien inéluctable, aussi odieuse soit-elle. En ne le condamnant pas, en mettant la chance de son côté, la balle dans son camp, c'est finalement notre propre aveuglement ou celui d'une société éblouie par l'arrivisme que Woody Allen stigmatise. Parce-que s'il aime (et d'ailleurs surtout désire) la jeune actrice, Chris aime plus encore l'image de lui-même que lui renvoie son épouse : celle de son ascension.

Il y a aussi du Renoir dans ce Woody Allen là qui y dissèque les règles d'un jeu social, d'un match fatalement cruel ou même du Balzac car rarement le ballet de la comédie humaine aura été aussi bien orchestré.

Woody Allen signe un film d'une férocité jubilatoire, un film cynique sur l'ironie du destin, l'implication du hasard et de la chance. Un thème que l'on pouvait notamment trouver dans « La Fille sur le pont » de Patrice Leconte. Le fossé qui sépare le traitement de ce thème dans les deux films est néanmoins immense : le hiatus est ici celui de la morale puisque dans le film de Leconte cette chance était en quelque sorte juste alors qu'elle est ici amorale, voire immorale, ...pour notre plus grand plaisir. C'est donc l'histoire d'un crime sans châtiment dont le héros, sorte de double de Raskolnikov, est d'ailleurs un lecteur assidu de Dostoïevski (mais aussi d'un livre sur Dostoïevski, raison pour laquelle il épatera son futur beau-père sur le sujet), tout comme Woody Allen à en croire une partie la trame du récit qu'il lui « emprunte ».

Quel soin du détail pour caractériser ses personnages, aussi bien dans la tenue de Nola Rice la première fois que Chris la voit que dans la manière de Chloé de jeter négligemment un disque que Chris vient de lui offrir, sans même le remercier . Les dialogues sont tantôt le reflet du thème récurrent de la chance, tantôt d'une savoureuse noirceur (« Celui qui a dit je préfère la chance au talent avait un regard pénétrant sur la vie », ou citant Sophocle : « n'être jamais venu au monde est peut-être le plus grand bienfait »...). Il y montre aussi on génie de l'ellipse (en quelques détails il nous montre l'évolution de la situation de Chris...).

Cette réussite doit aussi beaucoup au choix des interprètes principaux : Jonathan Rhys-Meyer qui interprète Chris, par la profondeur et la nuance de son jeu, nous donnant l'impression de jouer un rôle différent avec chacun de ses interlocuteurs et d'être constamment en proie à un conflit intérieur ; Scarlett Johansson d'une sensualité à fleur de peau qui laisse affleurer une certaine fragilité (celle d'une actrice en apparence sûre d'elle mais en proie aux doutes quant à son avenir de comédienne) pour le rôle de Nola Rice qui devait être pourtant initialement dévolu à Kate Winslet ; Emily Mortimer absolument parfaite en jeune fille de la bourgeoisie londonienne, naïve, désinvolte et snob qui prononce avec la plus grande candeur des répliques inconsciemment cruelles(« je veux mes propres enfants » quand Chris lui parle d'adoption ...). Le couple que forment Chris et Nola s'enrichit ainsi de la fougue, du charme électrique, lascif et sensuel de ses deux interprètes principaux.

La réalisation de Woody Allen a ici l'élégance perfide de son personnage principal, et la photographie une blancheur glaciale semble le reflet de son permanent conflit intérieur.

Le film, d'une noirceur, d'un cynisme, d'une amoralité inhabituels chez le cinéaste, s'achève par une balle de match grandiose au dénouement d'un rebondissement magistral qui par tout autre serait apparu téléphoné mais qui, par le talent de Woody Allen et de son scénario ciselé, apparaît comme une issue d'une implacable et sinistre logique et qui montre avec quelle habileté le cinéaste a manipulé le spectateur (donc à l'image de Chris qui manipule son entourage, dans une sorte de mise en abyme). Un match palpitant, incontournable, inoubliable. Un film audacieux, sombre et sensuel qui mêle et transcende les genres et ne dévoile réellement son jeu qu'à la dernière minute, après une intensité et un suspense rares allant crescendo. Le témoignage d'un regard désabusé et d'une grande acuité sur les travers et les blessures de notre époque. Un chef d'œuvre à voir et à revoir !

« Match point » est le premier film de la trilogie londonienne de Woody Allen avant « Scoop » et « Le rêve de Cassandre ».

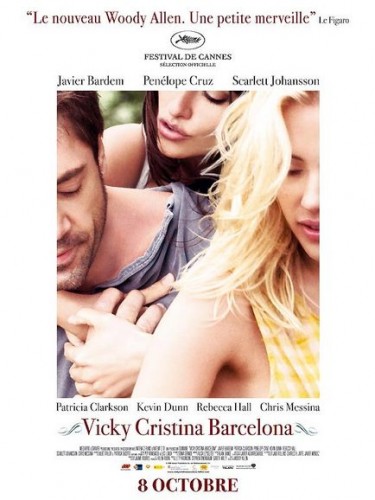

CRITIQUE DE VICKY CRISTINA BARCELONA

Quoiqu’il advienne, quel que soit le sujet, je ne manque JAMAIS un film de Woody Allen et ils sont peu nombreux ces réalisateurs dont chaque film recèle une trouvaille, dont chaque film est une réussite (même si certains évidemment sont meilleurs que d’autres, ou plus légers que d’autres), une véritable gageure quand on connaît la productivité de Woody Allen qui sort quasiment un film par an.

Imaginez donc mon désarroi d’avoir manqué celui-ci au dernier Festival de Cannes (non, vous ne pouvez pas : c’est insoutenable surtout sachant que mes acolytes festivaliers en sortaient tous le sourire aux lèvres, réjouis et un brin narquois envers ma malchance…) et mon impatience de le voir dès sa sortie en salles. Je me demande comment j’ai pu attendre trois jours après sa sortie surtout sachant que, dans mon impatience, je pensais qu’il sortait la semaine dernière… Bref, alors ce dernier Woody Allen était-il à la hauteur de l’attente ?

Evidemment, il serait malvenu de le comparer à la trilogie londonienne, véritable bijou d’écriture scénaristique et de noirceur jubilatoire. Ce dernier est plus léger (quoique…), et pourtant..., et pourtant c’est encore une véritable réussite, qui ne manque ni de sel (pour faire référence à une réplique du film), ni d’ailleurs d’aucun ingrédient qui fait d’un film un moment unique et réjouissant.

Pitch : Vicky (Rebecca Hall) et Cristina (Scarlett Johanson) sont d'excellentes amies, avec des visions diamétralement opposées de l'amour : la première est plutôt raisonnable, fiancée à un jeune homme « respectable » ; la seconde est plutôt instinctive, dénuée d'inhibitions et perpétuellement à la recherche de nouvelles expériences passionnelles. Vicky et Cristina sont hébergées chez Judy et Mark, deux lointains parents de Vicky, Vicky pour y consacrer les derniers mois avant son mariage et y terminer son mémoire sur l’identité catalane; Cristina pour goûter un changement de décor. Un soir, dans une galerie d'art, Cristina remarque le ténébreux peintre Juan Antonio (Javier Bardem). Son intérêt redouble lorsque Judy lui murmure que Juan Antonio entretient une relation si orageuse avec son ex-femme, Maria Elena (Pénélope Cruz), qu'ils ont failli s'entre-tuer. Plus tard, au restaurant, Juan Antonio aborde Vicky et Cristina avec une « proposition indécente ». Vicky est horrifiée ; Cristina, ravie, la persuade de tenter l'aventure...

Les jeux de l’amour et du hasard. Un marivaudage de plus. Woody Allen fait son Truffaut et son « Jules et Jim » pourrait-on se dire à la lecture de ce pitch. Oui mais non. Surtout non. Non parce que derrière un sujet apparemment léger d’un chassé-croisé amoureux, le film est aussi empreint de mélancolie et même parfois de gravité. Non parce qu’il ne se contente pas de faire claquer des portes mais d’ouvrir celles sur les âmes, toujours tourmentées, du moins alambiquées, de ses protagonistes, et même de ses personnages secondaires toujours croqués avec talent, psychologie, une psychologie d’une douce cruauté ou tendresse, c’est selon. Non parce que le style de Woody Allen ne ressemble à aucun autre : mélange ici de dérision (souvent, d’habitude chez lui d’auto-dérision), de sensualité, de passion, de mélancolie, de gravité, de drôlerie, de cruauté, de romantisme, d’ironie...

Woody Allen est dit-on le plus européen des cinéastes américains, alors certes on a quitté Londres et sa grisaille pour Barcelone dont des couleurs chaudes l’habillent et la déshabillent mais ce qu’il a perdu en noirceur par rapport à la trilogie londonienne, il l’a gagné en sensualité, et légèreté, non pour autant dénuées de profondeur. Il suffit de voir comment il traduit le trouble et le tiraillement sentimental de Vicky lors d’une scène de repas où apparait tout l’ennui de la vie qui l’attend pour en être persuadé. Ou encore simplement de voir comment dans une simple scène la beauté d’une guitare espagnole cristallise les émotions et avec quelle simplicité et quel talent il nous les fait ressentir. (Eh oui Woody Allen a aussi délaissé le jazz pour la variété et la guitare espagnoles…)

Javier Bardem, ténébreux et troublant, Penelope Cruz, volcanique et passionnelle, Scarlett Johanson (dont c’est ici la troisième collaboration avec Woody Allen après « Match point » et « Scoop »…et certainement pas la dernière), sensuelle et libre, Rebecca Hall, sensible et hésitante : chacun dans leurs rôles ils sont tous parfaits, et cette dernière arrive à imposer son personnage, tout en douceur, face à ces trois acteurs reconnus et imposants. (Dommage d'ailleurs que son personnage n'apparaisse même pas sur l'affiche, c'est finalement le plus intéressant mais certes aussi peut-être le plus effacé...dans tous les sens du terme.)

A la fois hymne à la beauté (notamment de Barcelone, ville impétueuse, bouillonnante, insaisissable, véritable personnage avec ses bâtiments conçus par Gaudi , le film ne s’intitulant pas « Vicky Cristina Barcelona » pour rien) et à l’art, réflexion sur l’amoralité amoureuse et les errements et les atermoiements du corps et du cœur, Woody Allen signe une comédie (on rit autant que l’on est ému) romantiquement sulfureuse et mélancoliquement légère, alliant avec toute sa virtuosité ces paradoxes et s’éloignant des clichés ou de la vulgarité qui auraient été si faciles pour signer un film aussi élégant que sensuel. Cet exil barcelonais pourra en déconcerter certains, mais c’est aussi ce qui imprègne ce film de cette atmosphère aussi fougueuse que cette ville et ces personnages.

Malgré les 72 ans du cinéaste, le cinéma de Woody Allen n’a pas pris une ride : il fait preuve d’une acuité, d’une jeunesse, d’une insolence, d’une inventivité toujours étonnantes, remarquables et inégalées. Un voyage barcelonais et initiatique décidément réjouissant. Vivement le prochain ! En attendant je vous laisse réfléchir à l’idée défendue dans le film selon laquelle l’amour romantique serait celui qui n’est jamais satisfait… A méditer !

Autre critique de films (à voir également) de Woody Allen à lire sur inthemoodforcinema.com : « Whatever works » .