Il y a quelques jours, je publiais mon bilan de l'année cinéma 2009 dans sa version courte , ici telle que publiée dans le journal de l'ENA (l'ENA hors les murs) de janvier. Je vous en propose ci-dessous la version longue.

Vous pouvez aussi toujours donner votre top 10 de l'année cinématographique et retrouver le mien, en cliquant ici.

Avant de vous livrer, ces jours prochains, mon bilan personnel et émotionnel de cette très riche année cinématographique 2009 ainsi que mon top 10 de l'année cinéma, je vous propose, ci-dessous, mon bilan cinématographique de l'année 2009.

Avant de vous livrer, ces jours prochains, mon bilan personnel et émotionnel de cette très riche année cinématographique 2009 ainsi que mon top 10 de l'année cinéma, je vous propose, ci-dessous, mon bilan cinématographique de l'année 2009.

Le journal de l'ENA (« L'ENA hors les murs ») m'a en effet à nouveau cette année confiée la lourde et passionnante tâche d'écrire le bilan de l'année cinéma 2009 pour son numéro de janvier.

Ci-dessous la version longue et légèrement différente de cet article (j'ai modifié et supprimé certaines parties dans la version de l'ENA pour répondre aux contraintes de publication) et pourtant (évidemment) pas exhaustive ... (je publierai ultérieurement la version courte et modifiée -par moi-même:-)- de cet article, tel que publié dans le journal de l'ENA).

Je n'ai pas le temps de relire ce soir donc merci d'avance de votre indulgence pour les éventuelles répètitions ou imprécisions...

Cliquez ici pour lire mon bilan de l'année cinéma 2008 également publié dans « L'ENA hors les murs ».

BILAN DE L'ANNEE CINEMA 2009:

Jean Renoir estimait que « L'art du cinéma consiste à s'approcher de la vérité des hommes et non pas à raconter des histoires de plus en plus surprenantes ». En 2009, le cinéma, plus que jamais, semble s'être divisé en deux parties bien distinctes, sans doute à l'image d'un monde lui-même écartelé, divisé, avec d'un côté, des films ancrés dans la réalité, cherchant à la disséquer, à approcher la vérité, de l'autre des films, souvent fantastiques, de plus en plus surprenants, a priori éloignés du réel. Avec aussi d'un côté, des comédies, de l'autre des films relatant une sombre réalité. Cette année aura été celle de la diversité : entre simplicité et complexité, comédies classiques et cinéma engagé, succès et échecs inattendus, révélations et confirmations. L'oxymore qui a servi de titre à un des premiers grands succès de cette année 200, Slumdog Millionaire (auréolé de 8 Oscars) -slumdog signifiant taudis- est à l'image de cette année cinématographique : riche de contradictions, mettant le cinéma à l'honneur parfois même à l'intérieur des films par une savante mise en abyme, trouvant dans son propre reflet une salutaire évasion ou compréhension du monde qu'il incarne.

Un besoin d'évasion et de vérité : entre cinéma de l'intime et grand spectacle

Le premier point commun entre les grands succès de cette année est le besoin d'évasion, aussi bien des spectateurs souhaitant échapper à une actualité morose que des personnages des films, prisonniers de leur réalité, ou même prisonniers au sens propre avec d'un côté des films intimistes, centrés sur la « cellule » familiale, de l'autre des films à grand spectacle, souvent fantastiques.

Le grand succès critique (Grand prix à Cannes, prix Louis Delluc, nomination aux Oscars...) de cette année, « Un Prophète », se déroulant dans l'univers carcéral, témoigne de ce désir insaisissable de liberté, tout en conciliant drame intime et universel par une habile métaphore de la société à l'intérieur de la prison où règne notamment le racisme mais aussi par le génie poétique de son réalisateur Jacques Audiard qui mêle fantasmagorie et réalisme, violence et poésie noire, meurtre et rédemption, divertissement et sujet de société. Un autre film « Qu'un seul tienne et les autres suivront », premier long métrage choral de Léa Fehner avait d'ailleurs pour même cadre cet univers carcéral.

Entre le film phénomène « Paranormal Activity » (11000 dollars de budget pour plus de 20 millions de dollars de recettes rien qu'aux Etats-Unis), « Harry potter et le prince de sang mêlé »,, « 2012 », « Twilight » (respectivement 2ème, 7ème, 11ème-pour le chapitre 1- du box office français) mais aussi « The box » les succès de cette année auront témoigné de cette volonté d'évasion, de même avec « L'étrange histoire de Benjamin Button » de David Fincher, une métaphore magistrale sur la course-évidemment perdue d'avance- contre le temps, contre la mort, une brillante allégorie sur l'effroyable écoulement de temps mais aussi et avant tout une magnifique histoire d'amour qui défie les apparences, la raison, le temps et même la mort. L'histoire de deux destins qui se croisent, que les fils du destin, tortueux, impitoyables et sublimes, finissent toujours pas réunir, malgré le fracas du temps, de leurs temps, s'écoulant irrémédiablement dans deux directions opposées. C'est encore une formidable prouesse technique (qui a nécessité 150 millions de dollars et 150 jours de tournage) qui l'est d'autant plus qu'elle n'est jamais là pour épater mais pour servir admirablement l'histoire. Le temps de la séance (2H44) épouse ainsi judicieusement le thème du film incitant à ne pas vouloir aller à tout prix contre le temps et à apprendre à l'apprivoiser, à laisser le temps au temps, profiter de chaque rencontre et chaque instant sans pour autant vouloir tout obtenir, réussir, immédiatement . Le charme est alors plus durable que celui, volatile, d'une beauté éphémère et incandescente. Un film à portée universelle sur la perte d'être chers, la cruelle et inexorable fuite du temps, l'amour inconditionnel et intemporel.

A l'inverse cette année aura été aussi celle de films intimistes mettant en scène des personnages prisonniers d'un quotidien suffocant avec, avant tout, le chef d'œuvre de cette année 2009, « Les noces rebelles » de Sam Mendès qui met en scène un couple unique et universel mais aussi le schisme potentiel entre ce que l'on est, ce que l'on voudrait devenir ou ce que l'on a rêvé de devenir ; les idéaux de jeunesse face à la réalité de la vie familiale ; opposant le courage d'échapper à une vie médiocre, confortable et conformiste à la facilité, la lâcheté même, de s'y conformer. Cela, Sam Mendès peut l'exprimer en un plan : April (Kate Winslet) lumineuse, irréelle et déjà évanescente, dans l'embrasure d'une porte ou une danse sensuelle exprimant autant la vie que la douleur de son renoncement... ou encore cette scène à la fois d'une atroce banalité et d'une rare intensité où le contraste avec la précédente et où les enjeux sont tels que notre souffle est suspendu comme lors du plus palpitant des thrillers. Quel(s) talent(s) faut-il avoir pour faire passer dans une scène en apparence aussi insignifiante autant de complexité, de possibles, d'espoir, d'horreur. Un film palpitant qui est aussi une réflexion sur le mensonge, l'espoir, les idéaux de jeunesse, la cruauté de la réalité, la médiocrité, l'hypocrisie et le conformisme de la société. Les vingt dernières minutes sont d'une intensité rare et font atteindre des sommets de perspicacité, de complexité à ce film dont on ressort touchés en plein cœur avec cette envie aussi de le faire battre encore plus vite et plus fort. ; une rue (le titre américain est « Revolutionary road) qui vous bousculera, vous portera et vous hantera bien après l'avoir quittée après un dénouement magnifiquement cruel.

Dans « Je l'aimais », l'adaptation du roman d'Anna Gavalda, Zabou Breitman a choisi la simplicité pour filmer ses personnages prisonniers des conventions et cet amour éphémère et fantasmé qui s'écroule lorsqu'il est rattrapé par la réalité; sa caméra est au plus près des regards, souvent troublés, vacillant parfois comme eux, au plus près des battements de cœur. Un film qui a la force brûlante, douloureusement belle, des souvenirs inaltérables et qui nous plonge dans le souvenir, amer et poignant, des belles choses.

On retrouve cette même volonté d'échapper au quotidien dans, « Joueuse », mais aussi dans le film de Catherine Corsini au titre significatif « Partir » mais aussi dans « Melle Chambon », le bijou de délicatesse de Stéphane Brizé qui fait de ses personnages des héros du quotidien emprisonnés dans un fier et douloureux silence, dans la lancinance de l'existence. C'est aussi cette vérité humaine que capte magistralement Xavier Giannoli dans le bien nommé « A l'origine », dans lequel le mensonge qui va étouffer, porter, puis enchaîner son auteur incarné dans le film par François Cluzet (d'ailleurs ancien prisonnier) sera le moyen d'échapper à cette prison.

Cette prison de la cellule familiale sera portée à son paroxysme dans « Canine » avec son allégorie, perverse et décalée, de la manipulation mentale.

Il est évidemment impossible de clore cette partie sans parler d' « Avatar », révolution et défi technique, projet pharaonique, film le plus cher de tous les temps mais aussi vibrant plaidoyer pour la défense de la planète, un hymne au rêve qui transcende les difficultés et handicaps, un hymne au pouvoir de l'imagination, cette imagination qui fait que, mêmes les deux jambes immobilisés, on peut faire un voyage des plus trépidants, voler et s'envoler vers une ailleurs fascinant, cette imagination qui peut donner corps, âme, vie à un peuple et une planète imaginaires. une belle et forte expérience cinématographique, par moments visuellement vertigineuse, une plongée palpitante dans un fascinant univers avec des personnages attachants (malgré et grâce au virtuel, à la technique), un vibrant et émouvant plaidoyer pour que la planète conserve son âme et son souffle, un puissant message que la simplicité des rapports entre les personnages porte malgré tout (et peut-être d'ailleurs porté grâce à cela), et surtout un voyage spectaculaire dans l'imaginaire qui en exalte la magnifique force, créatrice et salvatrice. Finalement un film qui, aussi éloigné de la réalité puisse-t-il paraître nous ramène aux blessures de notre époque à un cinéma finalement plus engagé et ancré dans le réel qu'il n'y paraît.

Un cinéma engagé et ancré dans le réel

Dans le cinéma de 2009, le spectateur cherche visiblement à s'évader d'un quotidien étouffant mais en 2009 le cinéma cherche aussi plus que jamais à éveiller les consciences, à se faire le miroir grossissant et informant du monde, le reflet de sa poésie mais aussi de ses colères, ses blessures. « Avatar » n'ayant pas été le seul hymne à la terre, « Home » projeté dans 130 pays le documentaire de Yann Arthus-Bertrand visuellement époustouflant, pédagogique mais qui est loin d'être exempt de contradictions, prouvant qu'il serait simpliste d'opposer simplement nature et culture, mais qui a le mérite, et non des moindres (!), -espérons-le- d'éveiller ou de réveiller les consciences, individuelles, politiques, étatiques. Avec la même optique, Nicolas Hulot, avec « Le syndrome du Titanic » aura connu un cuisant échec.

C'est une autre cruelle réalité, cette fois de l'Amérique latine, que deux metteurs en scène ont mise en scène, et qui a coûté la vie au premier d'entre eux : Christian Poveda dans « La vida loca » et Cary Joji Fukunaga dans « Sin nombre », éclairage édifiant sur la sombre et impitoyable réalité des gangs dont le style documentaire (caméra à l'épaule) épouse judicieusement l'impression de rage, de violence, de risque, d'urgence que connaissent les personnages principaux en lesquels combattent innocence et violence, rage de vivre et de tuer pour vivre.

Cette cruelle réalité est aussi celle de l'immigration également présent dans « Eden à l'ouest » de Costa-Gavras.

Dans « Puisque nous sommes nés », Jean-Pierre Duret et Andrea Santana, par des images d'une beauté âpre, à travers le regard de ces deux enfants, sidérants de maturité, nous montre quant à eux un Brésil où règnent les inégalités flagrantes et révoltantes mais qui semblent là-bas être devenus une morne habitude, et en nous parlant de ce pays ils évoquent évidemment le dénuement de tous les autres pays en voie de développement, la ségrégation économique du Brésil mais aussi d'ailleurs.

Le cinéma permet aussi de donner de la voix à une révolte étouffée, celle de la jeunesse iranienne dans le lyrique « Les Chats persans » qui suit le bouillonnement musical underground en Iran et qui exprime à la fois l'audace, la révolte, l'imagination, la fureur de vivre de la jeunesse iranienne qui manifeste, et même joue de la musique ou dans des films au péril de sa vie. Si le film porte en filigrane un message politique et de liberté, le véritable héros du film reste la musique mais aussi la jeunesse iranienne qui la porte comme un acte de résistance pacifiste. Un voyage musical sans cesse surprenant où la musique est un cri d'autant plus vibrant qu'il est constamment étouffé, un moyen d'exorciser une souffrance intolérable d'un peuple que son gouvernement contraint à sombrer dans le silence mais aussi la pauvreté. Quand jouer de la musique devient un acte de résistance, comble de l'absurdité qui témoigne de la bêtise de l'intolérance devenue la loi de l'Etat.

Avec « L'armée du crime », c'est à une autre résistance d'une autre armée des ombres que Guédiguian, avec solennité et sobriété, rend hommage, celle de juifs résistants et communistes tandis qu'Haneke avec le multi primé « Le Ruban blanc « (notamment palme d'or 2009) , un ruban blanc voile symbolique de l'innocence qu'on veut imposer pour nier la barbarie, explore les racines du mal par l'élégance moribonde du noir et blanc, poursuivant ainsi son examen de la violence en décortiquant ici les racines du nazisme, par une démonstration implacable et saisissante. La somptuosité glaciale et glaçante de la réalisation, la perfection du cadre et des longs plans fixes où rien n'est laissé au hasard sont aussi paralysants que l'inhumanité qui émane des personnages qui y évoluent. Derrière ce noir et blanc, ces images d'une pureté étrangement parfaite, à l'image de ces chérubins blonds symboles d'innocence et de pureté (que symbolise aussi le ruban blanc qu'on leur force à porter) se dissimulent la brutalité et la cruauté. Cette violence, thème cher à Haneke, est toujours hors champ, « cachée », et encore plus effrayante et retentissante. Ce ruban blanc c'est le symbole d'une innocence ostensible qui dissimule la violence la plus insidieuse et perverse. Ce ruban blanc c'est le signe ostentatoire d'un passé et de racines peu glorieuses qui voulaient se donner le visage de l'innocence. Une œuvre inclassable malgré ses accents bergmaniens. L'œuvre austère, cruelle, dérangeante, convaincante, impressionnante d'un grand metteur en scène.

Avec « The Messenger », grand prix du Festival du Cinéma Américain de Deauville, Oren Movermann stigmatise les conséquences effroyables d'une guerre et ses douleurs et horreurs indicibles et parfois niées, une guerre qui n'a pas fini de panser ses plaies encore béantes.

Avec « Rapt » (inspiré de l'affaire du Baron Empain) Lucas Belvaux, avec une angoissante austérité, analyse la barbarie et l'inhumanité contemporaine mais dénonce aussi, en filigrane, les outrances des médias, lunatiques et amnésiques. Comme dans « La Saint Victoire », il met en scène une société de l'image où cette dernière l'emporte sur les faits. Christian Clavier y incarne Cluzel, un homme politique intègre, humain, et pas un calculateur froid prêt à tout pour réussir et satisfaire ses ambitions personnelles. Avec beaucoup d'habileté François Favrat nous montre comment, malgré son intégrité, pour gravir les échelons et donc appliquer sa politique, Cluzel, machiavélien sans être machiavélique, va devoir faire des compromis avec ses principes, va être confronté à des dilemmes moraux, va devoir renoncer à certaines de ses idées pour en défendre d'autres et pour conserver le pouvoir. « La Sainte-Victoire » est une décortication des mécanismes du pouvoir et de ses compromissions qui réhabilite et interroge la notion souvent mise à mal d'intégrité.

Des succès et des échecs : entre incontournables et inattendus

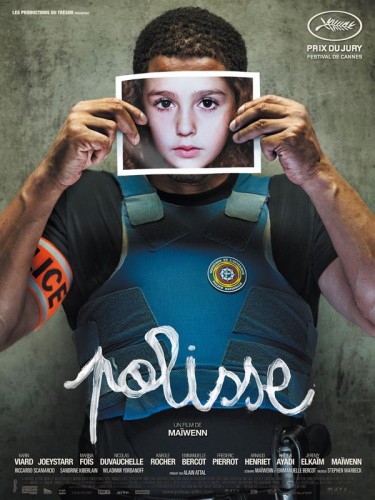

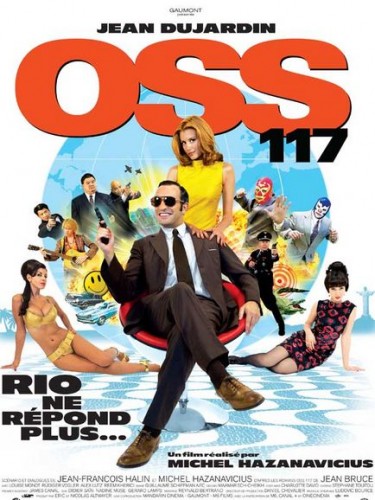

Outre le cinéma fantastique, le grand vainqueur de cette année 2009 aura été la comédie, l'humour ayant été plus que jamais « la politesse du désespoir ». Ce sont surtout des comédies sur l'enfance et l'adolescence, essentiellement françaises, qui ont emporté l'adhésion du public au premier rang desquelles « Le petit Nicolas » (plus de 5 millions d'entrées), « LOL » (3,6 millions d'entrées), « Neuilly sa mère » (2, 5 millions d'entrées), « La première étoile », ou encore des comédies étrangères comme « Very bad trip » sans oublier le phénomène « Twilight » qui n'est pas une comédie mais également destiné à un public adolescent. « OSS 117 : Rio ne répond plus » avec un humour salutairement décapant et moins formaté a, quant à lui, engrangé 2, 5 millions d'entrées. Et le grand vainqueur du box office français de cette année est une comédie d'animation qui totalise plus de 7, 8 millions de spectateurs : « L'Age de glace 3 ».

Certains échecs ont été aussi inattendus que ces surprenantes réussites : Jean-Pierre Jeunet avec son tour de manège sépia « Micmacs à Tire-Larigot », Gérard Jugnot avec sa comédie noire sur l'intolérance religieuse « Rose et noir », Francis Huster qui a raté le retour de Jean-Paul Belmondo avec le larmoyant « Un homme et son chien ».

Et puis il y a ceux qui, années après années, films après films, continuent à nous surprendre malgré leur imposante filmographie : Clint Eastwood avec « Gran Torino », un film qui nous enserre subrepticement dans son univers et nous assène le coup (et le moment) de grâce au moment où nous nous y attendons le moins ; Woody Allen qui, avec « Whatever works » parvient encore à nous émouvoir et nous étonner, avec une audace toujours aussi étonnante et réjouissante, avec cet hymne à la liberté amoureuse ou artistique, mais aussi hymne à la vie et ses »hasards dénues de sens. » ; Alain Resnais enfin qui, bien qu'octogénaire, avec « Les herbes folles » a signé le film le plus fou, jeune, inventif, iconoclaste de cette année.

De grands rôles plus que de grands films : entre révélations, contre-emplois et confirmations

Plus que de grands scénarii, cette année 2009 nous aura surtout offert de beaux personnages et de grands rôles permettant à des acteurs de se révéler et à d'autres de revenir là où on ne les attendait pas. Evidemment on songe à celle qui, en recevant son prix d'interprétation à Cannes a espéré que son père aurait été « fier et choqué », Charlotte Gainsbourg pour « Antéchrist » mais aussi à Isabelle Adjani dans le rôle inattendu d'un professeur de banlieue (« La Journée de la jupe » de Jean-Paul Lilienfeld ) dans un film au départ destiné seulement à la télévision. Dans « L'homme de chevet » ce sont Sophie Marceau et Christophe Lambert qui ont incarné ces corps et donné une âme à leurs personnages broyés par l'existence, cette dernière ayant signé cette année son grand retour avec pas moins de quatre films à l'affiche. Mickey Rourke en boxeur dans « The Wrestler », ou Christian Clavier en homme politique intègre ont aussi eu de très beaux contre-emplois sans oublier Kate Winslet dont, dans « les Noces Rebelles », chacune de ses expressions contient une infinitude de possibles, contribuant à ce suspense et cette sensation de suffocation intolérable avec une impression sur le spectateur à la fois jubilatoire et insoutenable.

Et puis il y a ceux qui ont laissé éclater un talent qu'on leur connaissait déjà : Kristin Scott Thomas dans « Partir » avec son regard changeant, tour à tour celui d'une enfant perdue, celui désarçonné d'une femme séduite puis tombant amoureuse, celui lumineux de femme éperdument amoureuse, celui d'une femme dévorée par la passion et sa violence ravageuse, celui d'une épouse blessée, humiliée, mais déterminée, celui d'une femme aux frontières de la folie et au-delà. Face à elle, Yvan Attal, plus que convaincant dans son rôle de mari obséquieux devenant l'odieux maître d'un ignoble chantage pécuniaire est carrément époustouflant dans « Rapt »,émacié, méconnaissable mais faisant face, avec son regard renversant d'homme blessé mais debout, seul mais digne.

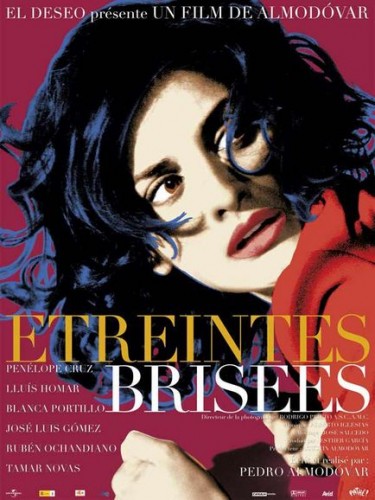

Il faudrait encore parler de Penelope Cruz d'une mélancolie resplendissante dans « Etreintes brisées » ; Vincent Lindon dans « Welcome » tout en violence et sensibilité, en force et fragilité maniant et alliant les contradictions et les ambiguïtés de son personnage avec un talent époustouflant mais aussi dans « Melle Chambon » dans lequel tout en lui fait oublier l'acteur pour nous mettre face à l'évidence de son personnage ( son mélange de force et de fragilité, de certitudes et de fêlures, sa façon maladroite et presque animale de marcher, de manier les mots, avec parcimonie, sa manière gauche de tourner les pages ou la manière dont son dos même se courbe et s'impose, dont son regard évite ou affronte.) Et puis, face à lui, Sandrine Kiberlain, rayonnante, lumineuse, mais blessée qui parvient à faire passer l'émotion sans jamais la forcer.

François Cluzet, dans « A l'oriogine » incarne un portrait d'homme touchant, énigmatique et dense qui porté par un acteur au sommet de son art nous emporte totalement dans son aventure aussi improbable soit-elle (et pourtant inspirée d'une histoire vraie s'étant déroulée en 1997 dans la Sarthe), dans ses mensonges, dans ses contradictions, dans sa conquête.

Enfin, Sandrine Bonnaire dans « Joueuse » , de dos, courbée puis droite et résolue, de face, dans son regard, dur ou conquis, dans son sourire, rare et ravageur, ses gestes, ses intonations, ses traits tirés puis illuminés, elle EST Hélène avec une justesse admirable sans en faire des tonnes, sans non plus donner l'impression de réaliser une performance.

On a aussi redécouvert Christoph Waltz, acteur autrichien méconnu, récompensé du prix d'interprétation à Cannes ou encore Louis-Do de Lencquesaing qui dans « Le père de mes enfants », donne un visage humain à ce producteur, parvient à le rendre vivant, attachant, proche et mystérieux, incarnant cet homme solaire qui a fini par se suicider, à la fois robuste et vulnérable, fort et fragile.

Quant aux révélations, on pense évidemment à Firat Ayverdi dans « Welcome » mais surtout à l'interprétation magistrale de Tahar Rahim dans « Un Prophète dans dont c'est le premier grand rôle et qui campe ici un personnage à la fois fragile, énigmatique, égaré, malin, angélique et (puis) diabolique dont le regard et la présence, le jeu nuancé magnétisent l'écran, et qui est pour beaucoup dans le caractère attachant de ce personnage tout en ambivalence, orphelin illettré fragile, influençable, qui va s'en sortir grâce à son intelligence et qui va devenir un héros meurtrier.

Mais sans doute les plus bouleversants ont-il été deux acteurs que la magie du cinéma a fait revivre dans « L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot » : Romy Schneider et Serge Reggiani, la première qui hante, capture, captive, éblouit, séduit l'écran, dont le jeu, les attitudes et le regard témoignaient d'une fascinante modernité et face à elle, Serge Reggiani qui épouse le visage de la folie maladive avec une rage bouleversante.

La mise en abyme : le cinéma à l'honneur

Peut-être parce que, comme le disait François Truffaut « Les films sont plus harmonieux que la vie. Il n'y a pas d'embouteillages dans les films, il n'y a pas de temps mort » le cinéma a-t-il autant été mis à l'honneur cette année à commencer dans le film précité, « L'enfer d'Henri-Georges Clouzot » , un film avec des images époustouflantes de beauté, d'inventivité, d'audace, de modernité qui concilie avec un perfectionnisme et une imagination rares le fond et la forme, créant des images d'une force hypnotique jamais atteinte pour travail à la confluence des arts qui frôle l'expérimental et l'abstraction. Un film d'une étrange beauté, une expérience visuelle et sonore, sensuelle, novatrice et éblouissante qui prouve qu'il n'est peut-être pas besoin d'atteindre le budget d' « Avatar » pour innover, éblouir et surprendre, ce que Clouzot avait réussi avec ces images de 1964.

Avec « Etreintes brisées », Pedro Almodovar, en plus de témoigner de sa cinéphilie livre lui aussi une véritable déclaration d'amour au cinéma (il rend notamment hommage à Hitchcock, Antonioni, Malle, Rossellini... ). Et à Penelope Cruz qu'il sublime comme jamais, en femme fatale, brisée et forte, à la fois Marylin Monroe, lumineuse et mélancolique, et Audrey Hepburn, gracile et déterminée. « Etreintes brisées » est un film labyrinthique d'une grande richesse : un film sur l'amour fou, le cinéma, la fatalité, la jalousie, la trahison, la passion, l'art. Un film d'une gravité mélancolique dans lequel, à l'image du festival de Cannes, cinéma et réalité se répondent, s'imbriquent, se confondent notamment grâce à une réalisation flamboyante sensuelle qui joue avec les temporalités et les genres. Un film gigogne d'une narration à la fois complexe et limpide, romantique et cruel, qui porte la poésie langoureuse, la beauté mélancolique et fragile de son titre, un film qui nous emporte dans ses méandres passionnées, un film pour les amoureux, du cinéma. Un film qui a la beauté, fatale et languissante, d'un amour brisé en plein vol... Un film qui a la gravité sensuelle de la voix de Jeanne Moreau, la beauté incandescente d'une étreinte éternelle comme dans « Voyage en Italie » de Rossellini, la tristesse lancinante de Romy Schneider auxquels il se réfère. Un film empreint de dualité sur l'amour fou par un (et pour les) amoureux fous du cinéma... le cinéma qui survit à la mort, à l'aveuglement, qui sublime l'existence et la mort, le cinéma qui reconstitue les étreintes brisées, le cinéma paré de toutes les vertus. Même celle de l'immortalité...

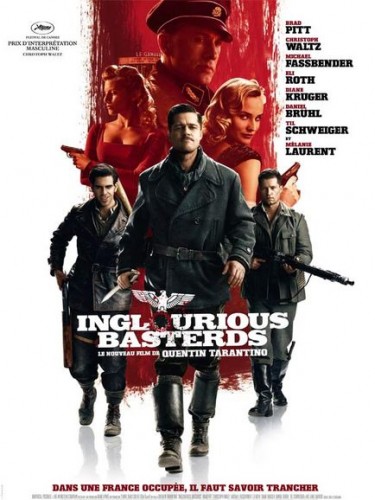

Avec « Inglourious basterds » Quentin Tarantino signait lui aussi des plans qui sont ceux d'un grand cinéaste mais aussi d'un vrai cinéphile (comme ce plan magnifique qui est un hommage à « La Prisonnière du désert » de John Ford ) et d'un amoureux transi du cinéma. Il y a du Hitchcock dans ce film mais aussi du Chaplin pour le côté burlesque et poétique et du Sergio Leone pour la magnificence des plans, et pour cet humour ravageur, voire du Melville aussi pour la réalisation. Un film qui enlace avec brio poésie et sauvagerie, humour et tragédie. Et puis, il y a en effet le cinéma. Le cinéma auquel ce film est un hommage permanent, une déclaration d'amour passionnée, un hymne vibrant à tel point que c'est le cinéma qui, ici, va sauver le monde, réécrire la page la plus tragique de l'Histoire, mais Tarantino peut bien se permettre : on pardonne tout au talent lorsqu'il est aussi flagrant. Plus qu'un hommage au cinéma c'est même une leçon de cinéma, même dans les dialogues : « J'ai toujours préféré Linder à Chaplin. Si ce n'est que Linder n'a jamais fait un film aussi bon que « Le Kid ». Le grand moment de la poursuite du « Kid ». Superbe . » Le cinéma qui ravage, qui submerge, qui éblouit, qui enflamme (au propre comme au figuré, ici). Comment ne pas aimer un film dont l'art sort vainqueur, dans lequel l'art vainc la guerre, dans lequel le cinéma sauve le monde ? Quentin Tarantino avec ce septième long-métrage a signé un film audacieux, brillant, insolent, tragique, comique, lyrique, exaltant, décalé, fascinant, irrésistible, cynique, ludique, jubilatoire, dantesque, magistral. Une leçon et une déclaration d'amour fou et d'un fou magnifique, au cinéma. Ce n'est pas que du cinéma d'ailleurs : c'est un opéra baroque et rock. C'est une chevauchée fantastique. C'est un ouragan d'émotions. C'est une explosion visuelle et un ravissement permanent et qui font passer ces 2H40 pour une seconde !

Evidemment, on ne peut évoquer ces films sur le cinéma sans songer au « Bal des actrices » de Maïwenn, à « Visage » de Tsaï Ming-Liang et surtout « Le père de mes enfants » de Mia Hansen-Love, un film sur le cinéma mais aussi l'engagement, sur le caractère indissociable entre vie professionnelle et privée quand la matière principale d'un métier comme celui-là est humaine, et donc si complexe et fragile, quand il n'y a plus de distance entre le cinéma et la vie, quand le cinéma devient la vie.

D'autres films ont aussi évoqué le cinéma de manière plus implicite et métaphorique comme « Gran Torino » dans lequel un mythe du cinéma américain que représente Clint Eastwood fait preuve d'autodérision et dans lequel il confirme le talent d'un immense artiste capable de tout jouer et réaliser et d'un homme capable de livrer une confession, de faire se répondre et confondre subtilement cinéma et réalité, son personnage et sa vérité, pour nous livrer un visage à nu et déchirant. Une démonstration implacable. Un film irrésistible et poignant. Une belle leçon d'espoir, de vie, d'humilité. Et de cinéma...

Xavier Giannoli quant à lui nous fait revenir « à l'origine » avec le film éponyme. Il nous fait croire à l'impossible. A une seconde chance. Aux routes qui ne mènent nulle part. A ce que le cinéma lui aussi était à l'origine : un mensonge exaltant qui peut nous faire croire que tout est possible. Même si la réalité, un jour ou l'autre, finira par reprendre ses droits.

La mise en abyme est également très présente dans « Micmacs à tire-larigot » qui est aussi et avant tout un hommage au cinéma. En témoignent ces affiches de « Micmacs » plantés dans le décor, discrète mise en abyme pour nous signifier que le vrai héros, c'est finalement le cinéma. Il y a aussi ce très bel hommage au « Grand sommeil » d'Howard Hawks, ou encore à Tati avec cette scène de l'aéroport digne de « Playtime » sans parler de Dany Boon qui emprunte autant à Bourvil qu'à Chaplin et s'intègre merveilleusement à l'univers de Jeunet.

Enfin, comment ne pas évoquer « This is it » de Kenny Ortega sorti quatre mois tout juste après la mort de Michael Jackson qui permet aussi de confronter un artiste, dans l'exercice de son art, à son image médiatique, si éloignée de ce que nous montrent ces images qui imposent le silence ; et de montrer le travail, l'exigence que cet art implique. Les références cinématographiques y foisonnent (on imagine quel bonheur cela aurait été de le voir sortir des images de films qu'il a tournées, où la magie du cinéma le faisait se retrouver avec Rita Hayworth et Humphrey Bogart, dans « Le Grand Sommeil » ou « Gilda »), et cet extrait de thriller en 3D montre aussi qu'il savait se référer au cinéma d'hier tout en influençant celui d'aujourd'hui.

Nombreux sont donc ainsi les cinéastes à avoir signé des films de cinéastes et de cinéphiles, des mises en abyme tortueuses et savoureuses, signant des déclarations passionnées au cinéma mais finalement aussi des hymnes à la vie que le cinéma exhale et exalte.

Des musiques inoubliables

Plus que des images fortes, cette année j'ai décidé de retenir des musiques fortes (comme celles précitées), peut-être parce que dans une époque où l'image est devenue omnisciente, omniprésente, manipulée, la musique est porteuse de davantage d' « accents de vérités », expression chère à Claude Lelouch.

Au premier rang de ces accents de vérité, la musique du film « Les chats persans » de Bahman Ghobadi, un miracle, un chant de résistance, un hymne à la liberté où la musique se fait l'écho d'une rage d'une force saisissante, un vibrant cri de liberté jalonné de notes de musique et d'humour d'une jeunesse qui résiste, envers et contre tout.

Que dire de la BO incroyable qui, comme toujours chez Tarantino, apporte un supplément de folie, d'âme, de poésie, de lyrisme et nous achève... ou de celle de la fin de « Le père de mes enfants » qui rappelle un autre grand classique du cinéma.

Dans « Melle Chambon »: la musique va alors devenir le langage qui va cristalliser les émotions des personnages, et les sanglots longs des violons (pas de l'automne, comme ceux de Verlaine, mais ici du printemps, avec une langueur plus mélancolique que monotone) exprimer la violence de leurs irrépressibles sentiments avec cette sensualité dans les gestes chorégraphiés, déterminés et maladroits.

Un des grands succès de cette année, « Le concert » de Radu Mihaileanu (déjà plus de1,5 millions d'entrées) est d'ailleurs avant tout un hymne à la musique, celle de Tchaïkovski avec ses notes mélodieuses, tantôt joyeuses et bouleversantes, mélancoliques et exaltantes, romantiques et tourmentées du concert pour violon et orchestre, opus 35.

Dans « Gran Torino » c'est la musique de Kyle Eastwood d'une douceur envoûtante qui nous assène le coup fatal.

Dans « A l'origine » c'est la musique de Cliff Martinez qui achève de rendre poétique ce qui aurait pu être prosaïque. Une poésie aussi inattendue que la tournure que prend cette histoire pour son protagoniste qui va finalement vivre les choses plutôt que les prévoir.

Et puis il y a l'œuvre posthume du « king of pop » immortalisée dans « This is it » qui le fait entrer dans la légende et nous laisse avec une impression d'inachevé et un air de musique qui n'a pas fini de nous accompagner.

CONCLUSION

2009 aura donc été une année phare pour la comédie et le cinéma fantastique mais aussi pour les films de genre(s) conciliant les paradoxes et transcendant les genres (Un Prophète, Inglourious basterds, Etreintes brisées...), nous faisant passer dans le même film d'un ton mais aussi un genre à un autre. 2009 aura vu le cinéma redevenir un évènement (sorties savamment orchestrées : This is it, Avatar, Home...), s'inventer et se réinventer des mythes et des légendes. Plus que jamais, en 2009, le cinéma aura signifié un besoin de rêve et d'évasion, de retour aux sources de l'enfance et de l'adolescence et, même si « la vraie vie est ailleurs », comme le dit Rimbaud mais aussi Frédéric Choffat dans son très beau film éponyme, c'est aussi dans son propre reflet et son propre univers que le cinéma en trouve finalement les clefs, en décèle les failles et les remèdes. Peut-être que finalement l'art du cinéma, en 2009, consistait à concilier cet apparent paradoxe défini par Renoir : s'approcher de la vérité des hommes tout en ne cessant pas de nous surprendre ...