Pour en savoir plus sur ce blog et sa créatric: CV, contact, partenariats ...

Critique - THE ZONE OF INTEREST de Jonathan Glazer (compétition officielle)

Rarement un film m’aura autant bousculée, de la première à la dernière seconde, et hantée, des jours après. Cela commence par un écran noir, interminable, tandis que des notes lancinantes et douloureuses viennent déjà heurter notre tranquillité, nous avertir que la sérénité qui lui succèdera sera fallacieuse. La première scène nous donne à voir une image bucolique, celle d’une famille au bord d’une rivière par une journée éclatante. Celle de Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz de 1940 à 1943, qui habite avec sa famille dans une villa avec jardin, juste derrière les murs du camp. À qui ignorerait l’histoire (et l’Histoire) et ne serait pas attentif, la vie de cette famille semblerait de prime abord presque « normale ». Un air de vacances et de gaieté flotte dans l’air. Les corps s’exhibent, en pleine santé. Pourtant c’est dans cette normalité, cette banalité que réside toute l’horreur, omniprésente, dans chaque son, chaque arrière-plan, chaque hors-champ. Cette zone d’intérêt, ce sont les 40 kilomètres autour du camp, ainsi qualifiés par les nazis. Une qualification qui englobe déjà le cynisme barbare de la situation. La biographie de Rudolf Höss avait inspiré La mort est mon métier de Robert Merle, puis le roman The Zone of Interest de Martin Amis (publié chez Calmann-Lévy en 2015) dont le film est adapté. Il décrit le quotidien de cet artisan de l’horreur avec Hedwig, son épouse et leurs cinq enfants.

Avant même le premier plan, ce qui nous interpelle, c’est le son, incessant, négation permanente de la banalité des scènes de la maisonnée. C’est le bruit d’un wagon. Ce sont des cris étouffés. Ce sont des coups de feu. Ce sont des aboiements. Ce sont ces ronronnements terrifiants et obsédants des fours crématoires. Mais c’est l’arrière-plan aussi qui teinte d’horreur tout ce qui se déroule au premier, cette indifférence criante qui nous révulse. C’est la vue de cette cheminée, juste au-dessus du jardin, dont une fumée noire s’échappe, sans répit. Ce sont les barbelés. C’est ce prisonnier qui s’affaire dans le jardin du Commandant. C’est la vue de ces trains qui ne cessent d’arriver. Ce sont ces os que charrie la rivière. L’horreur est là, omniprésente, et pourtant insignifiante pour les occupants de la zone d’intérêt qui vivent là comme si de rien n’était, comme si la mort ne se manifestait pas à chaque seconde. La vie est là dans ce jardin, entre le père qui fume, les pépiements des oiseaux et les cris joyeux des enfants, éclaboussant de son indécente frivolité la mort qui sévit constamment juste à côté. La « banalité du mal » définie par Hannah Arendt représentée dans chaque plan.

Hedwig Höss se glorifie même d’être gratifiée du titre de « reine d’Auschwitz » par son mari. Hedwig est en effet très fière : de son statut, de ce qu’elle fait de sa maison, surtout de son jardin, avec sa serre et sa piscine. Son havre de paix au cœur de l’horreur absolue. Son mari est muté. Pour elle, l’horreur absolue s’inscrit cependant là : dans la perspective de devoir déménager de son « paradis ». Cette « zone d’intérêt » qu’elle ne quitterait pour rien au monde. Ce cliché de propagande nazie.

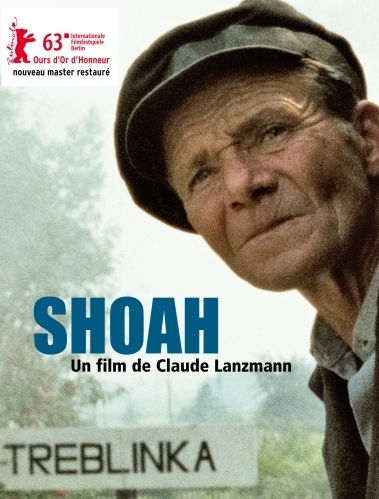

Claude Lanzmann (dont le documentaire Shoah, reste l’incontournable témoignage sur le sujet, avec également le court-métrage d’Alain Resnais, Nuit et brouillard) écrivit ainsi : « L’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu de l’horreur est intransmissible : prétendre pourtant le faire, c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. » Le film de Glazer a cette intelligence-là : ne jamais montrer l’intransmissible. L’imaginer est finalement plus parlant encore. Ainsi, nous ne voyons rien de ce qui se déroule dans le camp mais nous le devinons. Nous ne voyons que des objets appartenant aux déportés qui contiennent en eux des destins tragiques et racontent la folie des hommes : un manteau de fourrure, des vêtements d'enfants, des bijoux, ou ce rouge à lèvres appartenant à une déportée qu’Hedwig s’applique soigneusement, et dans cette application en apparence insignifiante s’insinue le souffle glaçant de la mort qui la sous-tend. Le film adopte la retenue qui sied au sujet, au respect des victimes dont l’absence à l’image ne contribue pas à les nier mais n’est que le reflet de ce qu’elles étaient pour leurs bourreaux : des chiffres, des êtres dont on occultait sans état d'âme l'humanité. Le dénouement leur rend la lumière et la dignité. La Zone d’intérêt a été tourné à Auschwitz même, encore une fois avec ce souci, de respect des victimes et de fictionnaliser le moins possible. Pas d’esthétisation. Pas de lumière artificielle. Le sentiment de contemporanéité n’en est que plus frappant.

Sandra Hüller figure au générique de deux films en compétition puisqu’elle incarne aussi la Sandra de Anatomie d’une chute de Justine Triet. Révélée à Cannes en 2016 dans Toni Erdmann, dans le film de Justine Triet, elle est impressionnante d’opacité, de froideur, de maitrise, d’ambiguïté. Ici, dans le rôle d'Hedwig, elle est carrément glaçante. Elle se délecte à essayer un manteau de fourrure trop grand pour elle dont il est aisé de deviner l’origine. Elle distribue des vêtements à ses amis dont la provenance ne fait aucun doute là non plus. Elle est si fière d’être cette femme à la vie si privilégiée, clamant qu’elle a une vie « paradisiaque » dans ce jardin qu’elle montre avec orgueil à sa mère, comme cette chambre d’enfant où elle l’héberge, avec fenêtre sur les miradors et cheminées. Elle est monstrueuse dans l’apparente normalité de ses gestes et paroles, et laissant même éclater toute sa violence lorsqu’une assiette n’est pas là où elle doit être. Ou quand elle demande à « Rudolf » de l'« emmener encore dans ce spa italien » tandis que rugissent les fours crématoires, et la mort, alors qu’elle ne pense qu’à jouir de la vie, sans scrupules.

Pour le Commandant (Christian Friedel), seule compte la fierté de servir le 3ème Reich. Obstinément. Des industriels viennent louer les qualités de leurs fours, comme s’il s’agissait d’un quelconque produit industriel. Comment ne pas avoir la nausée devant l’ignominieuse distance et l’abominable froideur avec lesquelles ils discutent des modalités de la solution finale et du principe d’un "four crématoire circulaire" ? Les réunions des directeurs de camps sont aussi nauséeuses dans leur apparence ordinaire. Il est question d’efficacité, de rendement, de logistique. Comme si rien de tout cela ne concernait des êtres humains, et leur mort atroce.

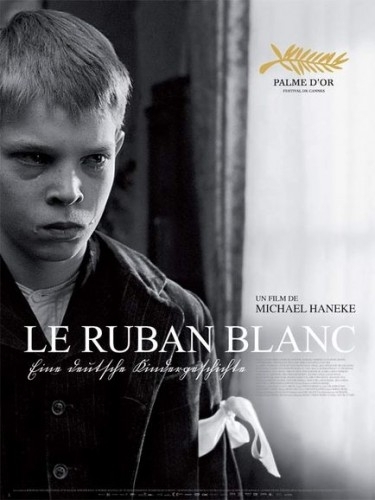

Une folie qui semble contaminer jusqu’aux enfants quand l’un enferme son frère dans la serre. On pense alors au chef-d’œuvre de Michael Haneke, Le ruban blanc. Ce ruban blanc, dans le film d’Haneke, c’est le symbole d’une innocence ostensible qui dissimule la violence la plus insidieuse et perverse. Ce ruban blanc, c’est le signe ostentatoire d’un passé et de racines peu glorieuses qui voulaient se donner le visage de l’innocence. Ce ruban blanc, c’est le voile symbolique de l’innocence qu’on veut imposer pour nier la barbarie, et ces racines du mal qu’Haneke nous fait appréhender avec effroi par l’élégance moribonde du noir et blanc. Ces châtiments que la société inflige à ses enfants en évoquent d’autres que la société infligera à plus grande échelle, qu’elle institutionnalisera même pour donner lieu à l’horreur suprême, la barbarie du XXème siècle. Cette éducation rigide va enfanter les bourreaux du XXème siècle dans le calme, la blancheur immaculée de la neige d’un petit village a priori comme les autres. La forme, comme dans le film de Glazer, démontre alors toute son intelligence, elle nous séduit d’abord pour nous montrer toute l’horreur qu’elle porte en elle et dissimule à l’image de ceux qui portent ce ruban blanc.

Je ne saurais citer un autre film dans lequel le travail sur le son est aussi impressionnant que dans La Zone d’intérêt, la forme sonore tellement au service du fond (parmi les films récents, je songe au long-métrage de Vincent Maël Cardona, Les Magnétiques mais le sujet est à des années-lumière de celui du film de Glazer) : cette dichotomie permanente entre ce vacarme et l’indifférence qu’il suscite. Ce grondement incessant qui nous accompagne des jours après. Les musiques composées par Mica Levi et les sons du concepteur sonore Johnnie Burn sont pour beaucoup dans la singularité de cette œuvre et dans sa résonance. Ces dissonances qui constamment nous rappellent que tout cela n'a rien de normal, qui nous oppressent. Et au cas où nous aurions souhaité occulter ce que ces sons représentent, ce qui se joue là, derrière les discussions sur la façon d’agencer le jardin ou les jeux des enfants, un écran brusquement rouge vient nous heurter, comme un écho à l’écran noir du début, nous signifiant bien que ce paradis bucolique masque un enfer, que le vert qui envahit l’écran n’est là que pour masquer le rouge qui déferle à quelques mètres. Seules des parenthèses en négatif laissent éclater un peu d’humanité (lueur d’espoir apparaissant alors comme irréalité au milieu de cette inconcevable réalité), et peut-être le départ anticipé de la mère d’Hedwig avec un mot dont nous ne connaîtrons pas la teneur et dont on a envie de croire qu'il dénonce l'horreur, et qui pourtant a elle aussi profité des déportés, en l’occurrence ses anciens patrons. C’est tout. Pas d'autre lueur d'espoir.

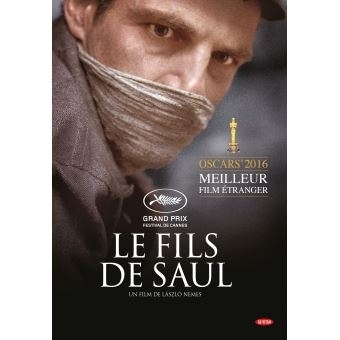

En 2015, avec Le Fils de Saul, László Nemes nous immergeait dans le quotidien d'un membre des Sonderkommandos, en octobre 1944, à Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est alors membre de ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. Il travaille dans l’un des crématoriums où il est chargé de « rassurer » les Juifs qui seront exterminés et qui ignorent ce qui les attend, puis de nettoyer… quand il découvre le cadavre d’un garçon en lequel il croit ou veut croire reconnaître son fils. Tandis que le Sonderkommando prépare une révolte (la seule qu’ait connue Auschwitz), il décide de tenter l’impossible : offrir une véritable sépulture à l’enfant afin qu’on ne lui vole pas sa mort comme on lui a volé sa vie, dernier rempart contre la barbarie. La profondeur de champ, infime, renforce cette impression d’absence de lumière, d’espoir, d’horizon, nous enferme dans le cadre avec Saul, prisonnier de l’horreur absolue dont on a voulu annihiler l’humanité mais qui en retrouve la lueur par cet acte de bravoure à la fois vain et nécessaire, son seul moyen de résister. Que d’intelligence dans cette utilisation du son, de la mise en scène étouffante, du hors champ, du flou pour suggérer l’horreur ineffable, ce qui nous la fait d’ailleurs appréhender avec plus de force encore que si elle était montrée. László Nemes s’est beaucoup inspiré de Voix sous la cendre, un livre de témoignages écrit par les Sonderkommandos eux-mêmes.

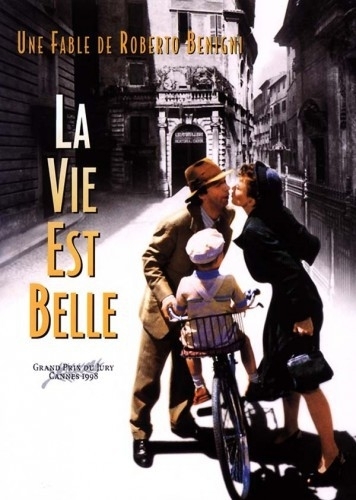

Avec le plus controversé La vie est belle, Benigni a lui opté pour le conte philosophique, la fable pour démontrer toute la tragique et monstrueuse absurdité à travers les yeux de l’enfance, de l’innocence, ceux de Giosué. Benigni ne cède pour autant à aucune facilité, son scénario et ses dialogues sont ciselés pour que chaque scène « comique » soit le masque et le révélateur de la tragédie qui se « joue ». Bien entendu, Benigni ne rit pas, et à aucun moment, de la Shoah mais utilise le rire, la seule arme qui lui reste, pour relater l’incroyable et terrible réalité et rendre l’inacceptable acceptable aux yeux de son enfant. Benigni cite ainsi Primo Levi dans Si c’est un homme qui décrit l’appel du matin dans le camp. « Tous les détenus sont nus, immobiles, et Levi regarde autour de lui en se disant : “Et si ce n’était qu’une blague, tout ça ne peut pas être vrai…” C’est la question que se sont posés tous les survivants : comment cela a-t-il pu arriver ? ». Tout cela est tellement inconcevable, irréel, que la seule solution est de recourir à un rire libérateur qui en souligne le ridicule. Le seul moyen de rester fidèle à la réalité, de toute façon intraduisible dans toute son indicible horreur, était donc, pour Benigni, de la styliser et non de recourir au réalisme. Quand il rentre au baraquement, épuisé, après une journée de travail, il dit à Giosué que c’était « à mourir de rire ». Giosué répète les horreurs qu’il entend à son père comme « ils vont faire de nous des boutons et du savon », des horreurs que seul un enfant pourrait croire mais qui ne peuvent que rendre un adulte incrédule devant tant d’imagination dans la barbarie (« Boutons, savons : tu gobes n’importe quoi ») et n’y trouver pour seule explication que la folie (« Ils sont fous »). Benigni recourt à plusieurs reprises intelligemment à l’ellipse comme lors du dénouement avec ce tir de mitraillette hors champ, brusque, violent, où la mort terrible d’un homme se résume à une besogne effectuée à la va-vite. Les paroles suivantes le « C’était vrai alors » lorsque Giosué voit apparaître le char résonne alors comme une ironie tragique. Et saisissante.

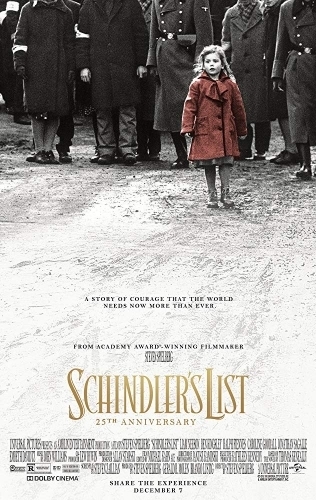

Autre approche encore que celle de La Liste de Schindler de Spielberg dont le scénario sans concessions au pathos de Steven Zaillian, la photographie entre expressionnisme et néoréalisme de Janusz Kaminski (splendides plans de Schindler partiellement dans la pénombre qui reflètent les paradoxes du personnage), l’interprétation de Liam Neeson, passionnant personnage, paradoxal, ambigu et humain à souhait, et face à lui, la folie de celui de Ralph Fiennes, la virtuosité et la précision de la mise en scène (qui ne cherche néanmoins jamais à éblouir mais dont la sobriété et la simplicité suffisent à retranscrire l’horrible réalité), la musique poignante de John Williams par laquelle il est absolument impossible de ne pas être ravagé d'émotions à chaque écoute (musique solennelle et austère qui sied au sujet -les 18 premières minutes sont d’ailleurs dénuées de musique- avec ce violon qui larmoie, voix de ceux à qui on l’a ôtée, par le talent du violoniste israélien Itzhak Perlman, qui devient alors, aussi, le messager de l’espoir), et le message d’espérance malgré toute l’horreur en font un film bouleversant et magistral. Et cette petite fille en rouge que nous n'oublierons jamais, perdue, tentant d’échapper au massacre (vainement) et qui fait prendre conscience à Schindler de l’individualité de ces juifs qui n’étaient alors pour lui qu’une main d’œuvre bon marché.

Avec The Zone of Interest, Jonathan Glazer prouve d’une nouvelle manière, singulière, puissante, audacieuse et digne, qu’il est possible d’évoquer l’horreur sans la représenter frontalement, par des plans fixes, en nous en montrant le contrechamp, reflet terrifiant de la banalité du mal, non moins insoutenable, dont il signe une démonstration implacable. Cette image qui réunit dans chaque plan deux mondes qui coexistent et dont l’un est une insulte permanente à l’autre est absolument effroyable. Si cette famille nous est montrée dans sa quotidienneté, c’est avant tout pour nous rappeler que la monstruosité peut porter le masque de la normalité. L’intelligence réside aussi dans la fin, qui avilit le monstre et le fait tomber dans un néant insondable tandis que nous restent les images de ce musée d’Auschwitz dans lequel s’affairent des femmes de ménage, au milieu des amas des valises, de chaussures et de vêtements, et des portraits des victimes. C’est d’eux dont il convient de se souvenir. De ces plus de cinq millions de morts tués, gazés, exterminés, parfois par des journées cyniquement ensoleillées. Un passé si récent comme nous le rappellent ces plans de la maison des Höss aujourd’hui transformée en mémorial. Une barbarie passée contre la résurgence de laquelle nous avons encore trop peu de remparts. Le film s’achève par un écran noir accompagné d’une musique lugubre, là pour nous laisser le temps d’y songer, de nous souvenir, de respirer après cette plongée suffocante, et de reprendre nos esprits et notre souffle face à l’émotion qui nous submerge. Un choc cinématographique. Un choc nécessaire. Pour rester en alerte. Pour ne pas oublier les victimes de l’horreur absolue mais aussi que le mal peut prendre le visage de la banalité. Un film brillant, glaçant, marquant, incontournable. Avec ce quatrième long-métrage (après Sexy Beast, Birth, Under the skin) Jonathan Glazer a apporté sa pierre à l'édifice mémoriel. De ce film, vous ne ressortirez pas indemnes. Vous ne pourrez pas (l') oublier. Voyez-le, impérativement.