Pour en savoir plus sur ce blog et sa créatric: CV, contact, partenariats ...

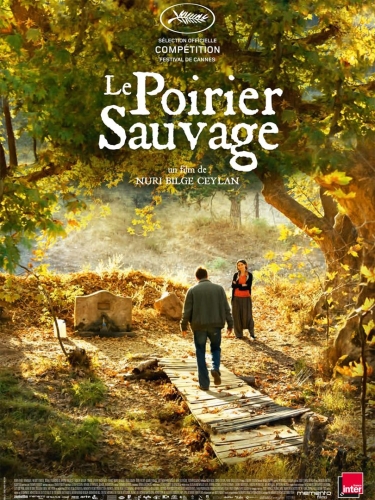

Critique - LE POIRIER SAUVAGE de Nuri Bilge Ceylan (compétition officielle)

En compétition du 71ème Festival de Cannes, Le Poirier Sauvage, quatre ans après la palme d’or reçu par son réalisateur pour Winter sleep, la mériterait indéniablement à nouveau. Nombreux sont ceux qui rechignent à aller voir les films de Nuri Bilge Ceylan, en raison de leur durée, a fortiori lorsqu’ils sont projetés en fin de festival comme ce fut le cas cette fois. Ils ont bien tort. Malgré leur âpreté apparente, les films de Nuri Bilge Ceylan sont toujours remarquables et palpitants et celui-ci ne déroge pas à la règle. J’essaie ainsi de ne jamais manquer les projections cannoises de ses films tant ils sont toujours brillamment mis en scène, écrits, dialogués, et d’une beauté formelle époustouflante.

Sa palme d’or du 67ème Festival de Cannes complétait le (déjà prestigieux) palmarès cannois de Nuri Bilge Ceylan, un habitué du festival, après son Grand Prix en 2003, pour Uzak, celui de la mise en scène en 2008 pour Les Trois Singes et un autre Grand Prix en 2011 pour Il était une fois en Anatolie. En 2012, il fut également récompensé d’un Carrosse d’Or, récompense décernée dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs par la Société des Réalisateurs de Films à l’un de leurs pairs. Son premier court-métrage, Koza, fut par ailleurs repéré par le festival et devint le premier court turc qui y fut sélectionné, en 1995. Il fut également membre du jury cannois en 2009, sous la présidence d’Isabelle Huppert. Son film Les Climats reçut le prix FIPRESCI de la critique internationale en 2006.

La durée, le temps, l’attente sont toujours au centre de ses films sans que jamais cela soit éprouvant pour le spectateur qui, grâce à la subtilité de l’écriture, est d’emblée immergé dans son univers, aussi rugueux puisse-t-il être. Une durée salutaire dans une époque qui voudrait que tout se zappe, se réduise, se consomme et qui nous permet de plonger dans les tréfonds des âmes qu’explore et dissèque le cinéaste. Nuri Bilge Ceylan déshabille en effet les âmes de ses personnages comme il le fait à nouveau ici avec Sinan. Passionné de littérature, ce dernier a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village natal, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper.

Le premier plan de Winter sleep se situe en extérieur. Au loin, à peine perceptible, un homme avance sur un chemin. Puis : images en intérieur, zoom sur Aydin de dos face à la fenêtre, enfermé dans sa morale, ses certitudes, son sentiment de supériorité, tournant le dos (à la réalité), ou le passage de l’extérieur à l’intérieur (des êtres) dont la caméra va se rapprocher de plus en plus pour mettre à nu leur intériorité.

Le Poirier sauvage commence aussi à l’extérieur depuis lequel nous découvrons un jeune homme qui lit son journal, à travers une vitre dans laquelle un paysage maritime se reflète. Déjà, ce premier plan est d’une perfection visuelle sidérante comme le seront tous les plans du film.

Après avoir principalement tourné dans sa région natale, l’Anatolie, Ceylan nous embarque cette fois dans les Dardanelles, avec Sinan, jeune homme, passionné de littérature, qui revient dans sa ville natale après ses études avec pour seule idée en tête de faire publier son roman. Un personnage « décalé, solitaire, difforme » comme il se définira à la fin.

Chacune de ses rencontres à propos de son livre (avec un politique, avec un industriel, avec un autre auteur) sont de vrais moments d’anthologie. Les premiers veulent ainsi absolument faire entrer son livre dans la catégorie dépliant touristique pour la région. Ces dialogues sont d’une subtilité et d’une richesse rares et, comme ceux de Winter sleep, rendent le film aussi passionnant que la plus trépidante des courses-poursuites (et j’aime aussi les courses-poursuites, hein), en particulier ses dialogues avec un écrivain local reconnu. Ce face-à-face fait apparaître la personnalité arrogante et méprisante de Sinan. Il aborde cet écrivain, Suleyman, en train d’écrire dans une librairie. Il le trouve là par hasard, et le connaît notamment pour l’avoir vu à la « table ronde littérature et monde rural. » Il l’aborde et s’assied face à lui, dit-il pour lui poser une question. Chacune de ses phrases précise un peu plus le caractère du jeune homme et le dialogue est absolument jubilatoire pour le spectateur : « Je ne veux pas forcément dire pour surveiller la concurrence mais pour voir la même terre sous un autre regard ». Il évoque son « méta-roman autofictif décalé qui fait partie des romans irréductibles en une ou deux phrases ». Il dit encore que « certains esprits étriqués réduisent une œuvre à une idée. », « Mes propres écrits me paraissent banals, peu susceptibles d’intéresser autrui. C’est dans la même veine que ce que vous écrivez ». « Dans la ferveur du premier roman tu te mets en retrait croyant que le monde entier attend ton livre » lui répond l’écrivain ou encore : « Quand il s’agit d’écrire, il n’y a pas d’excuse valable. Un bon écrivain ne geint pas. Il s’assied et il écrit. Coûte que coûte. » Le dialogue entier mériterait d’être retranscrit mais je ne veux pas vous gâcher le plaisir de le savourer. Les plans sont à chaque fois d’une telle richesse qu’ils sont parfois aussi l’esquisse d’une histoire qu’on imagine comme lorsque cette femme entre dans la librairie, que Suleyman la suit du regard tandis qu’il parle à Sinan, et qu’un voile de regret passe dans son regard lorsqu’elle s’en va. Les deux hommes se quittent sur un pont qui sépare aussi leurs deux âges, leurs deux visions de la vie, peut-être finalement les deux faces d’une même personne.

Ses dialogues avec son père sont aussi particulièrement ciselés, très cruels souvent pour ce père en qui il ne voit qu’un raté qui a dilapidé l’argent de la famille, et qui a pour seule vraie compagnie un chien « parce que c’est le seul qui ne le juge pas ». « Il est tombé bien bas ». « Notre bon-à-rien n’a pas le monopole des dettes. Sauf que là c’est pour la bonne cause. » Ou encore lorsqu’il se moque de cette photo au dos de laquelle son père a écrit : « Je marche le long d’un chemin sans savoir où il finit. » « Quelle plume ! Il se prend pour Tolstoï. Comme s’il avait le courage de partir », ironise-t-il. Sinan revendique sa misanthropie. A son ami au téléphone, il dira ainsi « Si j’étais dictateur je jetterais une bombe atomique sur cette ville, je te jure » et à sa mère, carrément : « Moi par exemple j’aime pas les gens. J’y arrive pas. J’y peux rien. »

Chacune de ses rencontres éclaire un nouveau pan de sa personnalité, souvent un échec, une plaie qui ne s’est pas refermée comme si cela nous permettait de reconstituer le puzzle de sa personnalité narcissique visiblement construite en contrepoint de celle de son père. Même sa rencontre avec une jeune femme (scène remarquable) fait s’achever un baiser en morsure, celle du passé peut-être. Ce face-à-face est magique : la mélancolie et la tristesse qui passent dans ses yeux qu’elle détourne, le bruit des vents dans les feuilles. Nous retenons notre souffle…

Comme ses précédents, ce film est d’une beauté éblouissante. La caméra frémissante épouse les espoirs, les atermoiements, les dérives, les aspirations de son personnage principal. Aux couleurs blanches et enneigées de Winter sleep (que nous retrouvons ici à la fin) s’opposent la couleur orange et automnale.

Le poirier sauvage n’est pas seulement récit initiatique mélancolique, prenant, incisif, il met aussi en exergue les problèmes et les contradictions de la société turque. « Les études, c’est bien beau mais on est en Turquie. Si tu veux survivre dans ce pays, tu dois t’adapter ». « Le marché est impitoyable. Il n’épargne personne. » Il évoque même « Un renvoi d’ascenseur » ou encore « Il faut soigner les bons clients. C’est évident. » Sans parler de cet élu très démagogique qui n’a pas de porte « car sa porte est ouverte à tous. » Il veut aussi donner à Sinan le livre d’un éboueur poète.

Le poirier sauvage, c’est aussi le titre du livre de Sinan, « un arbre tout noueux, ratatiné », comme son père peut-être. Aydin Doğu Demirkol, l’acteur qui incarne Sinan, est présent dans toutes les scènes et crève littéralement l’écran, horripilant souvent, et parfois presque touchant, il EST Sinan.

La publication de son roman à compte d’auteur sera un échec mais aussi une réussite en ce que cela lui permettra de découvrir sous un nouveau jour son père, et même de le découvrir tout simplement. La fin est poignante et sublime. Sinan revient de l’armée après plusieurs mois. Il constate que même sa mère et sa sœur n’ont pas lu son livre, mais que son père qu’il a tant méprisé cache un article qui évoque sa publication et qu’il a lu son livre avec beaucoup d’attention, certains passages même deux fois : « Il faut laisser le temps couler sur soi. Que les souvenirs, bons ou mauvais, se mélangent et se dissipent. Certains restent. Ils se figent dans le temps. Tu en parles dans ton livre. J’ai trouvé ça bien. » « Le poirier sauvage. C’est inspiré de ce que tu nous avais raconté en primaire » lui répond son fils. Ces retrouvailles sont bouleversantes. Il faudra finalement un puits pour réunir les deux hommes, ce puits que construisait son père et dont se moquait Sinan, ce puits qu'il a arrêté de creuser, ce puits qui signe à la fois une vraie rencontre, un renoncement, et une acceptation de son échec et de son sombre destin nous rappelant cet échange antérieure du film : « Le temps est étrange. Il nous échappe » , « Evidemment. Tu voudrais qu’il t’attende »

« Son film résonne comme un long poème mélancolique d’une beauté triste et déchirante porté par une musique parcimonieuse. Oui, un long poème mélancolique à l’image de ces personnages : lucides, désenchantés, un poème qui nous accompagne longtemps après la projection et qui nous touche au plus profond de notre être et nous conduit, sans jamais être présomptueux, à nous interroger sur la morale, la (bonne) conscience, et les faux-semblants, les petitesses en sommeil recouvertes par l’immaculée blancheur de l’hiver. Un peu les nôtres aussi. Et c’est ce qui est le plus magnifique, et terrible. » C’était la conclusion de ma critique de Winter sleep. Telle pourrait être aussi celle du Poirier sauvage (l’évocation de la musique, magnifique ici aussi, y compris). Ma palme d’or de ce 71ème Festival de Cannes qui mériterait qu’on en parle beaucoup plus longuement tant ce film recèle de visages et de richesses. Je vous en reparlerai.