Cet article a eté mis à jour au fur et à mesure des annonces...

Ce soir s'ouvrira la 75ème édition du Festival de Cannes. Dans cet article, je vous détaille l'enthousiasmant programme de cette année, mis à jour au fur et à mesure des annonces et je vous donne rendez-vous dans quelques heures en direct de la Croisette pour mon 20ème Festival de Cannes...

Le jeudi 14 avril, à l’UGC Normandie, sur les Champs-Elysées, avait lieu la conférence de presse d’annonce de sélection du 75ème Festival de Cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai 2022. Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie (même si le festival avait dévoilé une sélection, dans une forme singulière, puisque des films labellisés « Cannes 2020 » avaient été présentés dans des festivals partenaires parmi lesquels, d’ailleurs, quelques pépites comme Été 85 de François Ozon, Drunk de Thomas Vinterberg, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret, Médecin de nuit d’Elie Wajeman, Slalom de Charlène Favier, Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh...), et après une édition 2021 qui s’était déroulée en juillet, le festival revient donc cette année dans sa configuration habituelle, en mai.

Comme chaque année, l’Aquarium (extrait du Carnaval des animaux) de Saint-Saëns résonnera donc sur la Croisette et, chaque soir, préfigurera le coup d’envoi de ce voyage immobile dans les cinématographies du monde entier, cette scrutation de la réalité du monde, poétique parfois, âpre souvent, à laquelle nous aurons le plaisir d’assister confortablement installés à l’abri de ses fracas. Miroir grossissant et informant du monde, fenêtre ouverte sur ses plaies béantes et ses espoirs, Cannes le sera plus que jamais cette année, intervenant dans un contexte international particulièrement tendu.

Après Agnès Varda en 2019 et Spike Lee en 2021, cette année, c’est Jim Carrey qui est à l’honneur avec cette image extraite du film « The Truman Show » de Peter Weir (1998). « Des marches qui cheminent vers la révélation. Une célébration poétique de l’insaisissable et de la liberté. Une ascension pour surplomber le passé et s’avancer vers la promesse d’un renouveau », « Comme l'inoubliable Truman incarné par Jim Carrey qui frôle du bout des doigts son horizon, le Festival de Cannes prend acte de l'extrémité d'un monde pour l'appréhender à nouveau ». Un film sur la mise en abyme, aussi. Ce qu’est également Cannes lors de ce festival pendant lequel la frontière entre cinéma et réalité est si ténue. A la fin de The Truman show, Truman entre dans la réalité et, ainsi, échappe au mensonge. En route vers la liberté. Vers un nouvel horizon. Vers la vérité. Ce à quoi nous invite aussi la salle de cinéma et le festival. A la fin du film de Peter Weir, les spectateurs zappent sur un autre programme. Tout comme une autre actualité chassera le festival, une fois le tapis rouge remballé. Mais entre les deux, il y aura cette parenthèse, qu’elle soit une douce illusion, une fenêtre ouverte sur l’ailleurs ou sur cette terrible actualité entre crise climatique, catastrophes humanitaires, conflits armés.

Deux films ukrainiens et un film russe font d’ailleurs partie de la sélection. Le premier film ukrainien sera celui du cinéaste que Thierry Frémaux s’est dit « particulièrement heureux d’accueillir cette année », Sergei Loznitsa, habitué du festival dans le cadre duquel il avait notamment présenté son documentaire Maïdan (2014), consacré à la révolution ukrainienne ou encore la fiction Donbass (2018) traitant de la guerre avec les séparatistes russes. Cette année sélectionné en séance spéciale, il proposera The Natural History of Destruction, un film basé sur un texte de l'essayiste allemand W.G. Sebald. Le second film ukrainien sera projeté dans le cadre d’Un Certain Regard, il s’agit du premier film d’un jeune cinéaste, Makism Nakonechnyi, Butterfly vision (Bachennya Metelyka). Ce film raconte le retour au pays d’une jeune femme, une enseignante, qui s’était engagée dans la guerre et qui fut enlevée, revenant au pays à l’occasion d’un échange de prisonniers.

En compétition, nous retrouverons le Russe Kirill Serebrennikov, le metteur en scène de cinéma et de théâtre qui n’avait pas pu accompagner Leto en 2018 et La fièvre de Petrov en 2021, ne pouvant plus quitter son pays. Pour la troisième fois en compétition à Cannes, il présentera cette année Tchaïkovsky’s Wife (Zhena Chaikovskogo). Le cinéaste qui a quitté la Russie vit désormais à Berlin, il fera également l’ouverture du Festival d’Avignon avec l’adaptation d’une nouvelle de Tchekhov.

Le film d’ouverture sera cette année Z comme Z, un film de Michel Hazanavicius présenté hors compétition, « une comédie zombie, une histoire du tournage d’un film de zombie qui évoque la passion du cinéma et ce que c’est que le collectif dans le cinéma. » À cette occasion, Thierry Frémaux a évoqué et recommandé un autre film d'Hazanavicius, The Search (2014), dans lequel il « montrait les exactions de l’armée russe pendant la guerre de Tchétchénie ».

Le 25/04/2022 Michel Hazanavicius a décidé de modifier le titre de son film, en raison de la symbolique qu'a pris la lettre "Z" en Russie. Z (comme Z) devient désormais Coupez!. « Au vu de la charge symbolique prise par la lettre ‘z’ depuis le début de la guerre en Ukraine, et à la demande de cinéastes ukrainiens, j’ai décidé de changer le titre de mon film, explique le cinéaste dans un communiqué. Ce titre était peut-être drôle quand nous avons fait le film il y a quelques mois, il ne l’est plus du tout et je ne peux pas l’assumer. » « En aucun cas je ne voudrais qu’il soit associé de près ou de loin à cette guerre, ajoute-t-il. Je suis donc très heureux d’en changer, et dans cette mesure de marquer mon soutien le plus total au peuple ukrainien » a déclaré le réalisateur.

Rappelons enfin que, dès le 1er mars, le festival avait par ailleurs publié un communiqué de presse, une déclaration sur la guerre en Ukraine afin d’« exprimer tout son soutien au peuple ukrainien et à toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire » et sa volonté « de ne pas accueillir de délégations officielles venues de Russie ni d’accepter la moindre instance liée au gouvernement russe. » Dans ce communiqué, le festival saluait également « le courage de toutes celles et tous ceux qui, en Russie, ont pris le risque de protester contre l’agression et l’invasion de l’Ukraine. ». Le festival a également rappelé que « fidèle à son histoire, qui débuta en 1939 en résistance aux dictatures fasciste et nazie, le Festival de Cannes se mettra toujours au service des artistes et des professionnels du cinéma, dont la voix s’élève pour dénoncer la violence la répression et les injustices, et pour défendre la paix et la liberté. »

Célébrer l'anniversaire du festival qui fête cette année ses 75 ans ne sera pas forcément aisé dans ce contexte bien que « cette double naissance en 1939 et 1946 soit pleine de symboles et de signaux qui sont précieux pour les analyses d'aujourd'hui » a souligné Thierry Frémaux. Il a également précisé qu’il s’agirait de « célébrer également le présent et l'avenir » et de « s'interroger sur l'avenir du cinéma. Le moment anniversaire sera le mai 24 mai avec de nombreux invités. Avec également, un colloque, un symposium qui fera que des cinéastes viendront plancher et s'exprimer sur ce qu'est être cinéaste aujourd'hui, avec une réflexion sur la place et le rôle des festivals dans le cinéma et dans le monde entier. Avec également des directeurs de festivals. » Il a par ailleurs rappelé que Wim Wenders, en 1982, avait réalisé un court, Room 666, à l’occasion duquel il avait interviewé des cinéastes. Le cinéma est-il un langage en train de se perdre, un art qui va mourir ? se demandait-il alors. Une jeune réalisatrice a décidé de venir pour poser à nouveau ces questions « pour voir ce qui s'est passé en 40 années ».

Après Jodie Foster en 2021, c’est l'acteur Forest Whitaker qui sera l’invité d’honneur de la cérémonie d’ouverture du 75e Festival de Cannes, et qui recevra ainsi une palme d’or d’honneur comme Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda avant lui. À cette occasion, For the Sake of Peace (Au nom de la Paix), réalisé par Christophe Castagne et Thomas Sametin et produit par Forest Whitaker, sera projeté le mercredi 18 mai en Séance spéciale.

Cette année, ce ne sont pas moins de 2200 films qui ont été visionnés par le comité de sélection. La sélection sera complétée dans les jours à venir.

Vincent Lindon présidera le jury de cette 75ème édition du Festival de Cannes. Il avait reçu le prix d'interprétation masculine en 2015 pour La loi du marché.

Isabelle Huppert a été la dernière personnalité française à occuper, en 2009, la Présidence du Jury. Dans l’histoire du Festival, les artistes de l’Hexagone ont souvent tenu ce rôle pour une édition-célébration, comme Yves Montand en 1987 pour le 40e anniversaire, Gérard Depardieu en 1992 pour le 45e Festival ou encore Isabelle Adjani en 1997 pour le 50e anniversaire. Il sera accompagné de Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Jasmine Trinca, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols, Joachim Trier.

Après Mélanie Thierry en 2021, l’actrice espagnole Rossy de Palma sera la Présidente du Jury de la Caméra d’or qui récompensera un film parmi tous les premiers longs métrages présentés en Sélection officielle et dans les sections parallèles. Le Jury est composé de représentants français de la profession (presse, industrie, association de cinéastes) ainsi que de deux artistes invités qui entoureront Rossy de Palma : Natasza Chroscicki (directrice générale ARRI France), Éléonore Weber (auteure, metteuse en scène et cinéaste), Olivier Pelisson (journaliste & critique de cinéma), Lucien Jean-Baptiste (réalisateur, scénariste et acteur), Samuel Le Bihan (acteur).

Après la cinéaste britannique Andrea Arnold, c'est la réalisatrice, actrice et productrice italienne Valeria Golino qui sera la Présidente du Jury Un Certain Regard. Entourée de 4 jurés venus de Pologne (l’actrice Joanna Kulig), du Venezuela (l’acteur Édgar Ramírez), des États-Unis (la réalisatrice Debra Granik) et de France (l'auteur-compositeur-interprète et acteur Benjamin Biolay), elle aura pour mission d’établir le Palmarès de cette section qui célèbre un jeune cinéma, d’auteur et de découverte. Il y a cette année 20 œuvres sélectionnées, parmi lesquelles 8 sont des premiers films et 9 sont signées par des réalisatrices.

Le Jury des courts métrages aura pour mission d’attribuer, parmi les 9 films sélectionnés en Compétition, la Palme d’or du court métrage qui sera remise lors de la Cérémonie de clôture du Festival le samedi 28 mai 2022. Le Jury devra également décerner les trois prix de la Cinef aux meilleurs des 16 films d’écoles de cinéma présentés cette année. Ces prix seront remis lors de la cérémonie précédant la projection des films primés le jeudi 26 mai 2022. Le jury sera présidé par le réalisateur égyptien Yousry Nasrallah qui sera accompagné de : Monia Chokri, Laura Wandel, Félix Moati, Jean-Claude Raspiengeas.

C'est la comédienne Virginie Efira qui présentera les cérémonies d'ouverture et de clôture. Comme chaque année, Cannes nous permettra aussi de redécouvrir des classiques du septième Art grâce à Cannes Classics. Comme chaque année également, les films d’école sélectionnés dans le cadre de la Cinéfondation devenue Cinef donneront lieu à la compétition de films des étudiants en cinéma venus du monde entier. Enfin, l’opération 3 jours à Cannes qui permet désormais à des milliers de jeunes d’être accrédités (entre 3 et 5000 jeunes) sera reconduite cette année.

35000 accrédités sont annoncés. 155 pays différents ont proposé des films, 18 films figurent finalement en compétition parmi lesquels 4 anciens lauréats de la palme d’or.

Thierry Frémaux a par ailleurs rappelé que c’était la dernière année de Pierre Lescure à la présidence du festival. En 2015, il avait succédé à Gilles Jacob qui fut délégué général du festival de 1978 à 2001, puis son président jusqu’en 2014. C’est Iris Knobloch qui vient d’être élue présidente du festival. Elle prendra ses fonctions en juillet prochain. Pierre Lescure a également rappelé que le partenaire média Canal + serait remplacé par France Télévisions et Brut. Et que le Festival de Cannes accueillait de nouveaux partenaires : BMW et Campari.

«Le cinéma est un mélange parfait de vérité et de spectacle». Cannes incarne, mieux que nul autre festival, incarne cette citation de François Truffaut comme le démonter à nouveau cette sélection 2022.

Un peu moins de cinquante films ont été annoncés ce jeudi (80 furent sélectionnés l’an passé) : les films en compétition officielle, hors compétition en séance spéciale, en séance de minuit, Un Certain Regard parmi lesquels :

-Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong et Jonas Bloquet fera l’ouverture d’Un Certain Regard. Produit par Bruno Nahon et Omar Sy, Tirailleurs est le deuxième long métrage du réalisateur, scénariste et directeur de la photographie Mathieu Vadepied. Le film met en lumière l'histoire, rayée de nos mémoires, des tirailleurs sénégalais, héros oubliés de la Première Guerre mondiale, forcés à quitter leurs terres et à combattre pour la libération de la France. Cette coproduction franco-sénégalaise, tournée en France et au Sénégal, relate l’histoire d’un père, Bakary Diallo enrôlé en 1917 dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf. Tirailleurs sera projeté en avant-première mondiale le mercredi 18 mai en ouverture d’Un Certain Regard devant le Jury, qui rendra son palmarès le vendredi 27 mai.

- le premier film réalisé par Ethan Coen, seul, sans son frère Joël, en séance spéciale, Jerry Lee Lewis, Trouble in mind,

- Comme cela avait déjà été annoncé, un « grand hommage sera rendu à Tom Cruise », le lendemain de l’ouverture du festival. « L’un de ces comédiens producteurs qui s’engagent pour le cinéma, qui a le ratio projet cohérence qualité les plus élevés dans l’ordre de ce qu’il fait comme cinéma et on sera heureux de saluer l’artiste, la qualité de son engagement dans son cinéma » a ainsi expliqué le délégué général du festival. Tom Cruise sera présent à Cannes le 18 mai 2022 pour la projection de Top Gun : Maverick, dont la sortie est prévue le 25 mai en France et le 27 mai aux États-Unis. Le Festival rendra à cette occasion un hommage exceptionnel à Tom Cruise pour l’ensemble de sa carrière. Tom Cruise est de retour au Festival de Cannes où il n’a fait qu’une seule apparition : c’était le 18 mai 1992, pour la présentation du film Horizons lointains de Ron Howard, projeté en clôture du 45e Festival. Ce soir-là, il avait remis la Palme d’or au réalisateur Bille August pour son film Les Meilleures intentions. Lors de cette journée spéciale, Tom Cruise se livrera dans l’après-midi à l’exercice d’une conversation avec le journaliste Didier Allouch et montera les marches le soir-même à l’occasion de la projection de Top Gun : Maverick, réalisé par Joseph Kosinski.

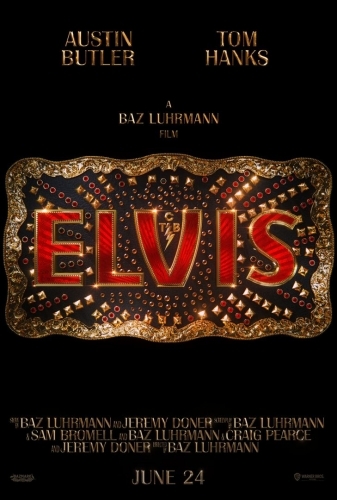

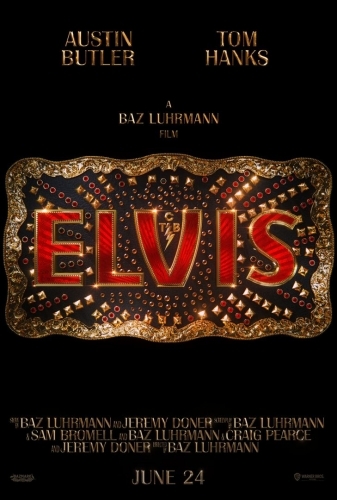

- Baz Lurhmann présentera le 25 mai, Elvis. Le réalisateur, scénariste et producteur australien sera au Festival de Cannes pour présenter en avant-première mondiale son dernier film en compagnie de Austin Butler, Tom Hanks, et Olivia DeJonge. Elvis s’attache à la vie et à l’œuvre d’Elvis Presley (Austin Butler), à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker (Tom Hanks). L'histoire plonge dans la dynamique complexe entre Presley et Parker sur plus de 20 ans, de l’ascension à la célébrité de Presley à son statut de star sans précédent, tandis que l’Amérique est traversée par des bouleversements socioculturels majeurs et perd son innocence. Au cœur de ce parcours se trouve l'une des personnes les plus importantes et les plus influentes de la vie d'Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Elvis de Baz Luhrmann, produit par Bazmark et The Jackal Group sortira en Amérique du Nord le 24 juin 2022 et dans le reste du monde à partir du 22 juin 2022. Baz Luhrmann, cinéaste flamboyant, a marqué la mémoire du Festival de Cannes en étant le seul réalisateur à présenter deux longs métrages en ouverture de la manifestation avec Moulin Rouge ! en 2001, sélectionné en Compétition, et Gatsby le Magnifique en 2013. En 1992, il avait fait sensation lors de la 45e édition du Festival avec son premier film Ballroom Dancing, projeté dans la section Un Certain Regard.

- Cedric Jimenez, hors compétition cette fois, après le succès de Bac nord, revient à Cannes cette année avec un film intitulé Novembre, un film avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier et Sandrine Kiberlain. Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours de traque qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

- Nicolas Bedos, également hors compétition, viendra présenter sa comédie policière niçoise qui s’appelle Mascarade avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet.

- Un jeune cinéaste indien, Shaunak Sen, viendra présenter All that breathes (Tout ce que nous respirons). « Si nous ne faisons pas une section climat cette année, des cinéastes partout dans le monde posent la question environnementale » a précisé Thierry Frémaux.

- Le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius, capturé et assassiné par l’armée russe début avril à Marioupol. Sa fiancée, Hanna Bilobrova, qui l’accompagnait a pu récupérer les images et les assembler avec Dounia Sichov, la monteuse de Mantas. Le film s’intitule Mariupolis 2 et sera projeté le 19 mai et le 20 mai.

Dans le cadre de Cannes Première, section initiée l’an passé, seront projetés :

- le nouveau film de Rachich Bouchareb, Nos frangins, ce qu’il considère comme le « troisième volet d’une Histoire de France, un film sur la mort de Malik Oussekine »,

- Marco Bellochio qui avait reçu une palme d’or d’honneur l’an passé viendra présenter un film de télévision, Esterno notte.

- Le grec Panos H.Koutras viendra présenter Dodo. Un dodo, oiseau disparu il y a 3000 ans, fait son apparition à Athènes dans la résidence luxueuse d’une famille au bord de la ruine pour laquelle le compte à rebours a commencé : les 38 heures cruciales et salvatrices qui la séparent du mariage de leur fille avec un riche héritier. Les frontières entre la raison et la folie seront mises à l’épreuve et la situation sera bientôt hors de contrôle.

- Assayas, quant à lui, viendra montrer quelques épisodes de sa série Irma Vep.

- Le premier long métrage réalisé par Jasmine Trinca, Marcel !, sera présenté en Séance spéciale.

- Le 29 avril, deux films ont été ajoutés à la sélection officielle : l’un dans la section Cannes Première (« AS BESTAS » de Rodrigo Sorogoyen) et l’autre en séance spéciale ( «SALAM » un documentaire de Mélanie « Diam’s », Houda Benyamina, Anne Cissé).

15 films sont pour l’instant sélectionnés à Un Certain Regard dont 7 premiers films. Thierry Frémaux a également insisté sur le « resserrement autour d’un jeune cinéma d’auteur » dans cette section.

Depuis 2017, le Prix de la Meilleure Création Sonore récompense un réalisateur de la sélection Un Certain Regard pour l’excellence sonore de son film. Cette année, c’est le réalisateur Christophe Barratier qui présidera le jury de la 5ème édition du Prix de la Meilleure Création Sonore, entouré de l’actrice Anne Parillaud, du compositeur Greco Casadesus, de la cheffe opératrice Marie Massiani, et de Janine Langlois-Gandier et Christian Hugonnet, fondateurs du prix. Le jury s’attachera à récompenser la création sonore dans sa dimension la plus large, c’est-à-dire musicale et artistique, mais également rapportée au design sonore (ambiance sonore, effets spéciaux, qualité des voix, spatialisation, niveau sonore, relation image et son). Le Prix de la Meilleure Création Sonore 2022 sera attribué le vendredi 27 mai dans la matinée.

Parmi les 18 films en compétition :

- Trois films français dont :

- Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi sur Patrice Chéreau « sur ce qu’est la vie en troupe, la vocation, la capacité des comédiens et comédiennes à endurer la douleur pour parvenir à la douleur l’engagement d’une jeunesse en proie dans ces années-là à la question du sida ».

- Claire Denis avec Stars at noon, un film avec un film à la lisière du polar diplomatique tourné en Amérique centrale.

- Arnaud Desplechin, avec Frère et sœur, avec Marion Cotillard et Melvil Poupaud qui avait présenté en 2021, Tromperie, dans le cadre de Cannes Première. Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

Également en lice :

- Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Tori et Lokita, l’histoire de deux jeunes Africains exilés en Belgique.

- Kore-eda qui revient après sa palme d’or 2018 pour Une affaire de famille, une « histoire de road movie d’adoption ».

- le cinéaste belge Lukas Dhont avec Close, il fut lauréat de la Caméra d’or en 2018 avec Girl.

- James Gray de retour en compétition avec Armageddon time, une chronique d’une jeunesse new-yorkaise dans les années 1980 qui s’annonce très autobiographique, avec Anne Hathaway et Anthony Hopkins.

- le réalisateur de la Loi de téhéran, Saeed Roustayi pour Leila’s Brothers.

- David Cronenberg sera présent avec Crimes of the Future, une véritable « anthologie » de son œuvre fantastique au casting chic (Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart).

- Comme chaque année, la section Cannes Classics nous réserve de belles surprises : La Maman et la putain de Jean Eustache en ouverture, deux épisodes du documentaire-événement d’Ethan Hawke sur Joanne Woodward et Paul Newman, un hommage à Gérard Philipe, les 40 ans de la disparition de Patrick Dewaere, une dernière conversation avec Jean-Claude Carrière, la Cinémathèque brésilienne et Glauber Rocha, le réalisateur philippin Mike De Leon, Arrabal le poète, un chef-d'œuvre de la nouvelle vague tchèque, un portrait de Romy Schneider, un dernier hommage à Fernando Solanas, celui de sa fille à Souleymane Cissé. Il y aura aussi l’Inde à l’honneur, The Film Foundation et le World Cinema Project, les 70 ans de Singin’ in the Rain, Orson Welles et Kafka, des classiques indémodables de Duvivier et De Sica, The Band de Robbie Robertson filmé pour leur dernier concert. Et enfin un double programme olympique, avec le film officiel des Jeux Olympiques de Munich 1972 réalisé par 8 cinéastes du monde entier et celui, présenté en avant-première mondiale, des Jeux Olympiques de Tokyo, réalisé par Naomi Kawase.

- Les « Rendez-vous avec… » sont des rencontres entre les artistes et le public du Festival. Ils « permettent de recueillir la vision et la parole de grandes personnalités du cinéma venues du monde entier. Des moments rares de partage et de cinéphilie, de transmission et d’émotion. Pour cette édition 2022, l’acteur espagnol Javier Bardem, la réalisatrice, actrice et scénariste française Agnès Jaoui, l’acteur danois Mads Mikkelsen ainsi que la réalisatrice et scénariste italienne Alice Rohrwacher viendront à la rencontre des festivaliers.

- Depuis 2007, c’est sur le toit du Riviera qu’est installée la Salle du Soixantième, baptisée ainsi à l’occasion du 60e Festival de Cannes. Cette salle, devenue indispensable, s’appellera désormais « Salle Agnès Varda ».

- Cinéma de la Plage - Tous les jours à 21h30, en plus des projections, rencontres et événements de la Sélection officielle qui se tiennent au Palais des festivals, le Festival de Cannes se réinvente à la nuit tombée et transforme la plage Macé de la Croisette, située en face de l’hôtel Majestic, en salle de cinéma à ciel ouvert. En accès libre, ce rendez-vous est ouvert à tous les publics et aux festivaliers. La demi-décennie du Parrain, les 40 ans de E.T., l’extra-terrestre, Jim Carrey dans The Truman Show, deux avant-premières, de l’humour rock, du grand spectacle, de l’action, des hommages à Christophe, Jean-Paul Belmondo, Gérard Philipe et Peter Bogdanovich, un karaoké géant et Le Pacte des Loups restauré !

En complément :

- Découvrez mon tout nouveau podcast avec mon interview de Line Toubiana, cofondatrice du Prix de la Citoyenneté dont le jury récompense chaque année un film de la compétition officielle. Line nous expliqué la genèse de ce prix, évoque les précédents lauréats, et nous annonce les membres du jury 2022 ainsi que les évènements organisés dans le cadre du prix pour ce 75ème Festival de Cannes. Je vous invite également à découvrir le site internet du Prix de la Citoyenneté, ici.

- En podcast également, l'incipit de mon roman sur le Festival de Cannes, L'amor dans l'âme (Editions du 38 - 2016), à écouter ici.

Sélection officielle du Festival de Cannes 2022

Film d’Ouverture :

Z (COMME Z) Michel HAZANAVICIUS

***

En compétition

Holy Spider d’Ali Abbasi

Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi

Crimes of the Future (les Crimes du futur) de David Cronenberg

Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Stars at noon de Claire Denis

Frère et Sœur d’Arnaud Desplechin

Close de Lukas Dhont

Armageddon Times de James Gray

Broker de Hirokazu Kore-eda

Nostalgia de Mario Martone

R.M.N. de Cristian Mungiu

Triangle of Sadness (le Triangle de la tristesse) de Ruben Östlund

Decision to Leave de Park Chan-wook

Showing Up de Kelly Reichardt

Leila’s Brothers de Saeed Roustaee

Boy From Heaven de Tarik Saleh

La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov

Hi-Han (Eo) de Jerzy Skolimowski

Un Certain Regard

Les Pires de Lise Akoka et Romane Guéret

Kurak Günler (Burning Days) d’Emin Alper

Metronom d’Alexandru Belc

Retour à Séoul (All the People I’ll Never Be) de Davy Chou

Sick of Myself de Kristoffer Borgli

Domingo y la Niebla (Domingo et la brume) d’Ariel Escalante Meza

Plan 75 de Hayakawa Chie

Beast de Riley Keough et Gina Gammell

Corsage de Marie Kreutzer

Bachennya Metelyka (Butterfly vision) de Maksim Nakonechnkyi

Vanskabte Land / Volada Land de Hlynur Palmason

Rodéo de Lola Quivoron

Joyland de Saim Sadiq

The Stranger de Thomas M. Wright

The Silent Twins d’Agnieszka Smoczynska

Hors compétition

Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski

Elvis de Baz Luhrmann

Novembre de Cédric Jimenez

3000 Years of Longing de George Miller

Mascarade de Nicolas Bedos

Séances de Minuit :

HUNT LEE Jung-Jae

FUMER FAIT TOUSSER Quentin DUPIEUX

MOONAGE DAYDREAM Brett MORGEN

Cannes Première :

DODO Panos H. KOUTRAS

ESTERNO NOTTE Marco BELLOCCHIO

IRMA VEP Olivier ASSAYAS

NOS FRANGINS Rachid BOUCHAREB

Séances Spéciales :

JERRY LEE LEWIS: TROUBLE IN MIND Ethan COEN

THE NATURAL HISTORY OF DESTRUCTION Sergei LOZNITSA

ALL THAT BREATHES Shaunak SEN

|

COMPLEMENTS DE SELECTION

(annoncés le 21/04/2022)

|

|

|

|

COMPETITION

LE OTTO MONTAGNE de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen

UN PETIT FRÈRE de Léonor Serraille

A la fin des années 1980, Rose arrive d'Afrique et emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. De cette installation jusqu’à nos jours, le portrait d'une famille ordinaire.

TOURMENT SUR LES ÎLES d'Albert Serra

CANNES PREMIERE

DON JUAN de Serge Bozon

LA NUIT DU 12 de Dominik Moll

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE de Emmanuel Mouret

SEANCE DE MINUIT

REBEL Adil El Arbi, Bilall Fallah Belgique

UN CERTAIN REGARD

PLUS QUE JAMAIS Emily Atef

MEDITERRANEAN FEVER Maha Haj

LE BLEU DU CAFTAN Maryam Touzani

HARKA Lotfy Nathan (1er film)

SEANCES SPECIALES

MI PAIS IMAGINARIO Patricio Guzmán (Documentaire)

THE VAGABONDS Doroteya Droumeva (1er film)

RIPOSTE FÉMINISTE Marie Perennès, Simon Depardon

(Documentaire - 1er film)

RESTOS DO VENTO Tiago Guedes

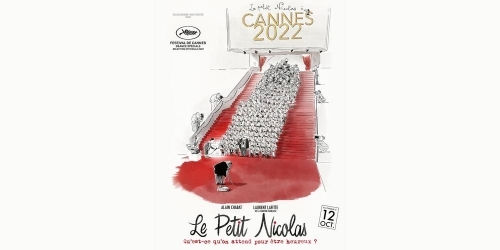

LE PETIT NICOLAS QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? Amandine Fredon, Benjamin Massoubre (Animation - 1er film)

|

Mais aussi, quelques informations complémentaires en vrac ... :

- France Télévisions, partenaire officiel du Festival de Cannes 2022. Les films à voir sur la plateforme :

- Créée en 2016 à l’occasion du Festival International du Film de Cannes, la Semaine du Cinéma Positif, placée sous les auspices du Festival de Cannes, consacre un cinéma qui change notre regard sur le monde, éveille les consciences, interroge son industrie et met son art au service des générations futures. Le cinéma positif rassemble, fait bouger les lignes, influence nos modes de pensées, nos comportements et invite les citoyens du monde entier à s’engager. Trois journées d’activités sont ainsi programmées pour le Festival de Cannes 2022. Des projections d’une sélection de films positifs, gratuites et ouvertes à tous, en plein air et en partenariat avec la Ville de Cannes. Des conférences sur la plage du CNC en présence de personnalités et professionnels du cinéma. Remise du prix du meilleur film positif à un film de la sélection officielle du Festival de Cannes. Des masterclass grand public, en partenariat avec la FNAC et professionnels, à destination des étudiants en cinéma, en partenariat avec le Campus Georges Méliès. Pour connaître le programme détaillé, rendez-vous, ici, sur le site de l’Institut de l’Economie Positive.

- Europcar, depuis 25 ans, loueur Officiel du Festival de Cannes, à l’occasion de l’anniversaire de ce partenariat historique, déroule le tapis rouge de cette 75ème édition, en organisant un jeu concours pour faire gagner un séjour digne d’une star de la Croisette. Au programme : traitement VIP, montée des marches et rencontre avec le photographe en vogue sur le digital : Jonathan Bertin. Du 5 mai au 14 mai sur www.europcarcannes25ans.com, vous pourrez ainsi participer au tirage au sort et tenter de remporter votre séjour exclusif à Cannes tout compris. Le tirage au sort aura lieu le 17 mai et tous les détails de la prise en charge seront transmis aux gagnants avant le 18 mai.