Pour en savoir plus sur ce blog et sa créatric: CV, contact, partenariats ...

Réélection de Gilles Jacob à la présidence du Festival de Cannes, et de Thierry Frémaux en tant que délégué général

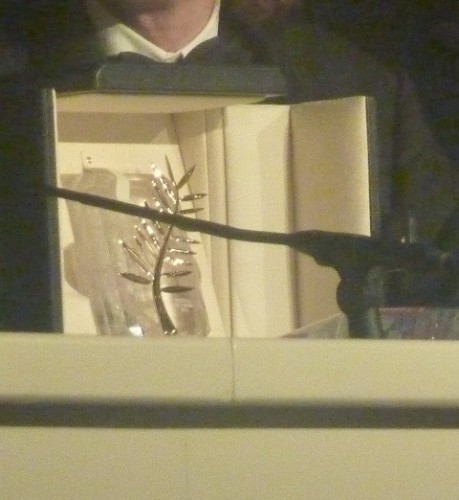

Sans surprise, Gilles Jacob a été réélu à la présidence du Festival de Cannes et Thierry Frémaux en tant que délégué général. Une bonne nouvelle néanmoins le premier apportant sa passion pour le cinéma, sa connaissance du festival, et le second son enthousiasme légendaire (que j'ai à nouveau pu constater au Festival Lumière de Lyon dont vous pouvez retrouver mon compte-rendu, ici: http://www.inthemoodforcinema.com/archive/2011/10/09/festival-lumiere-de-lyon-2011-la-cinephilie-et-la-passion-a.html ), son érudition tout en insufflant un peu de nouveauté dans ce festival qui reste le plus grand au monde et celui qui permet la plus belle et grande immersion cinématographique.

Le Conseil d'Administration et l’Assemblée générale de l'Association française du Festival international du Film (AFFIF) - qui organise chaque année le Festival de Cannes – ont ainsi réélu Gilles Jacob en tant que président du Festival de Cannes, pour un mandat de trois ans à compter d’aujourd’hui, et Thierry Frémaux en tant que délégué général, déjà en charge de la programmation artistique, qui se voit conforté dans ses responsabilités opérationnelles.

En bonus, retrouvez, ci-dessous, mon article sur le très beau livre de Gilles Jacob "La vie passera comme un rêve", l'autobiographie de Gilles Jacob entre rêve et réalité.

Pour tout savoir sur cette édition 2012, rendez-vous sur le site officiel du Festival (http://festival-cannes.com ) mais aussi bien entendu ici et sur mon nouveau site http://inthemoodlemag.com sur lequel une large place sera donnée au Festival de Cannes.

"La vie passera comme un rêve" de Gilles Jacob

Alors que dans six mois retentira à nouveau l’électrisante musique de Saint-Saens indissociable du festival, la fébrilité qui précède toujours le plus grand festival de cinéma au monde, dès mars, commencera à s’accroître peu à peu, pour ceux qui auront la chance d’y aller en tout cas, encore que… je me souviens, il y a 10 ans déjà, avant d’aller au Festival pour la première fois, et même bien avant, lorsque je suivais cet évènement avec la plus grande attention et avec une curiosité insatiable, de mon canapé alors ou dans les journaux de cinéma que je dévorais déjà, ce festival illuminait les mois de Mai les plus sombres.

« La vie passera comme un rêve ». La phrase du titre de l’ouvrage de Gilles Jacob est aussi celle que pourraient s’approprier tous ceux qui veulent faire de leur passion une profession, une vie même. Faire que la vie passe comme un rêve. Ressemble à du cinéma, que l’un et l’autre se confondent dans un tango passionné. Et passionnant. Que la vie soit un tourbillon étourdissant comme l’est le Festival de Cannes tout comme il peut, parfois, aussi, être effrayant, ravageur, déstabilisant (mais l’étourdissement l’emporte toujours, la preuve : depuis 11 ans, ce rendez-vous cannois est pour moi incontournable).

Même si vous n’êtes pas des habitués de la Croisette, vous connaissez forcément Gilles Jacob, cet homme à la silhouette longiligne, à l’élégance joliment surannée (tout comme l’est son écriture), au sourire imperturbable, au regard rassurant qui accueille les invités du Festival en haut des marches (ou descendant parfois jusqu’au parvis pour les accueillir, ce dont on apprend dans le livre qu’il s’agit là du privilège suprême).

Plutôt que de n’évoquer que ce tourbillon étourdissant, qui l’est évidemment d’autant plus pour lui qu’il en occupe les plus hautes fonctions depuis plus de trente ans, Gilles Jacob a eu la bonne idée d’y mêler sa propre histoire personnelle et notamment son enfance qu’il a en partie vécue caché dans un séminaire pour échapper aux nazis, après avoir échappé à une arrestation qui aurait probablement été fatale. Sa deuxième bonne idée est la construction de l’ouvrage, d’ailleurs très cinématographique, une (dé)construction judicieuse un peu à la Mankiewicz ou à la Orson Welles, un ouvrage assaisonné d’humour et d’autodérision à la Woody Allen dont Gilles Jacob est un fervent admirateur. La dernière bonne idée est de n’avoir pas céder à cette mode du déballage personnel sans pour autant que ce soit inintéressant ou convenu. Bien au contraire.

Ce livre qui mêle astucieusement les lumières, souvent aveuglantes de la Croisette (mais par lesquelles il ne s’est jamais laissé éblouir sans pour autant en être blasé), et la mélancolie de l’enfance en apprendra beaucoup à ceux qui ne connaissent rien du festival et ravira encore davantage ceux qui le fréquentent.

On imagine qu’il a dû être difficile de choisir entre la multitude de souvenirs qu’il a engrangés toutes ces années., de choisir ce qui devait rester dans l’ombre ou pouvait passer dans la lumière.

Parmi les anecdotes les plus passionnantes :

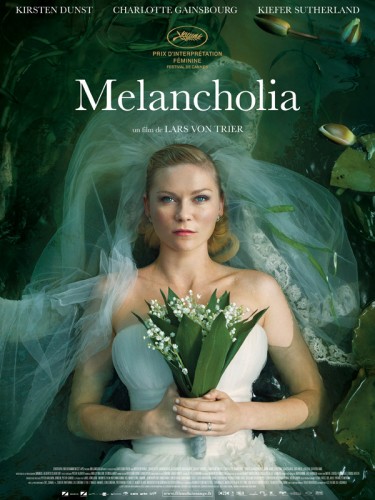

La concurrence avec la Quinzaine des Réalisateurs dont on comprend l’origine et la teneur. Son admiration pour les actrices, en particulier Juliette Binoche ; Isabella Rossellini ; Jeanne Moreau qu’il définit comme sensuelle, intelligente, malicieuse , talentueuse ; Catherine Deneuve dont il rappelle la peur de parler en public (et qui avait eu l’immense modestie aussi de l’évoquer, lors de sa venue à SciencesPo ) mais là aussi l’intelligence et l’élégance ; Isabelle Huppert qu’il avait choisie comme présidente pour le festival 2009 et dont deux phrases pourraient justifier le choix :« Je n’ai connu aucune actrice au monde ayant obtenu autant de sélections à Cannes » et « elle est à la fois au centre et à la marge. » Comment Benigni aura le Grand Prix alors que son film ne correspond pas à la définition de ce prix qui est « un film qui manifeste un esprit de recherche et d’originalité. » Les démons attendrissants de Lars Van Triers. Que deux réalisateurs ont refusé la présidence : Carlos Saura et Andrzej Wajda. Son amitié pour Daniel Toscan du Plantier. Les caprices de certains politiques et, plus encore, de leurs entourages. Son émotion lors du cinquantième anniversaire. L’élégance imperturbable de Clint Eastwood, lors d’un tremblement de terre. Le pourquoi du pin’s star d’Alain Delon et son admiration, aussi, pour celui-ci. L’explication des trois récompenses attribuées à « Barton Fink » des frères Coen, l’année où Roman Polanski présidait le jury et les caprices d’enfant gâté de ce dernier. Le cyclone Depardieu, aussi talentueux qu’imprévisible. Les délibérations, les constitutions épiques des jurys. Les revirements de situations. Les tractations palpitantes et invraisemblables pour obtenir un film. Et autant de personnalités qui deviennent ici des personnages dont il dévoile le plus souvent une facette touchante, sans pour autant édulcorer leurs aspects les plus sombres, notamment ceux de Pialat dont il parle à de nombreuses reprises. Et puis évidemment, le personnage principal : le cinéma qu’il sert si bien et que Cannes honore si bien depuis trente ans.

Comme l’écrit Gilles Jacob : « Cannes n’est pas un paradis pour les âmes sensibles ». On imagine aisément (d’autant plus que je l’ai parfois constaté) la violence que peut parfois représenter une projection cannoise pour une équipe. Cannes ne connaît pas la demi-mesure dans la majesté comme dans la brutalité, dans le rêve comme dans le cauchemar, mais c’est aussi ce qui rend ce festival irrésistible et unique.

C’est le livre savoureux d’un homme passionné (de cinéma, par les cinéastes, par son festival évidemment mais aussi par la vie), enthousiaste et enthousiasmant, qui mêle intelligemment, cinéma et réalité, son histoire et l’Histoire, et évidemment l’Histoire du cinéma, un homme doucement ironique, empathique, au regard sensible et aiguisé, pétri de cette inquiétude bien légitime, qui ne l’a pas quitté depuis la guerre, et qui fait qu’il a peut-être aussi toujours gardé ce regard d’enfant inquiet et curieux. Un homme qui a l’humilité et l’élégance des grands. L’élégance de ne pas trop en dire. L’élégance de nous faire partager ce rêve. L’élégance de partager sa passion. L’élégance de faire passer les artistes et les films avant tout. L’élégance qui nous fait comprendre pourquoi Cannes est encore et toujours le premier festival de cinéma au monde. L’élégance mais aussi la folie des passionnés car, comme il le dit lui-même : « Il faut être vraiment fou pour continuer à relever ce défi : révéler, surprendre, faire rêver ». Gageons d’ores et déjà que ce Festival 2012 remplira à nouveau ce beau défi. Révéler. Surprendre. Faire rêver. Un Festival 2012 qui, à n’en pas douter, à nouveau « passera comme un rêve ».